097「生理的にキモい生物が出てくる作品」

今回は趣向を変えて、タイトルのような物をやってみようと思います。

いろいろな作品にいろいろな思いもかけないような生き物が出てくることがありますが、その中でもこれはキモいと思った物がいくつかあります。

何もそんな物を取り上げなくてもとも思いますが、でも、反面それはとてもインパクトがあった作品とも言えるので、そんな感じで見てやってください。

最初は、「DUNE」シリーズに出てくる、砂虫。もう砂の中からぐわっと出てきちゃう結構危険で巨大な虫です。

最初は、「DUNE」シリーズに出てくる、砂虫。もう砂の中からぐわっと出てきちゃう結構危険で巨大な虫です。

左の画像は拾い物ですが、こんなイメージ。

これを乗り回したりしちゃうんですよね〜。

DUNEシリーズは、環境SFの走りだったかもしれませんね。

「風の谷のナウシカ」なんかDUNEの影響もあるんじゃないかなぁとも思ったり。そうそう、ナウシカには「王虫(出ない……虫が三つの漢字)」っていうのも出てきましたよね。

王虫→も決して気持ち良い生物じゃないね〜。

「高野聖」/泉鏡花

この作品にもいや〜んな生き物が出てきますね。ヒルの森を抜けなければならなくなって、巨大なヒルに体中食いつかれて必死で逃げるというシーンがあるんだけれど、これはダメだ〜。

ヒルはいかんですよ、ヒルは。

今でも、治療にヒルを使うことはあるそうですが、うわぁ、ダメだ。

「IT」/スティーヴン・キング

ヒルからの連想。この作品にも、ある登場人物が体中ヒルに食いつかれて殺されるという場面が出てきます。うわぁもうダメだ。

ヒルからの連想。この作品にも、ある登場人物が体中ヒルに食いつかれて殺されるという場面が出てきます。うわぁもうダメだ。

それは、すべて、「デリー」という町に巣食った「IT」(そいつ)が作り出す幻影なんだけどね。

「IT」は、色んな姿で現れます。

登場人物が恐れを感じる物の姿で現れます。それは、ピエロであったり、狼男であったり、巨大な鳥であったり。

でも、最終的に出てくる姿は、巨大な(卵を抱えた)醜悪な雌蜘蛛の姿でした。

蜘蛛も大の苦手なんだよね。

しかも描写が粘液質でキモい。

どうも、スティーヴン・キングは、この作品を書くにあたって、H.P.ラヴクラフトや、エイリアンのデザインをしたギーガー(ITの蜘蛛の卵を踏み潰すシーンなんてエイリアンでしょう!)を意識していたんじゃないかなぁなどと思います。

これは「連想」シリーズになりそうですね。

ここでまた連想しました。

「H.P.ラヴクラフト」

ラヴクラフトの作品にも生理的にキモい生物が出てきます。

「インスマウスの影」あたりが一番良いのかしら。

生臭い、水棲の、うろこをもった、ぬめぬめとした……あーこれもダメだぁ。

とにかく、湿り気があって、ぬめぬめ系です。

それが人間の姿を借りて、というか、人間がそのような異形の物に変わっていってしまう恐怖を描いていたりもします。

「サンドキングス」/G.R.R.マーティン

これもイヤ〜な生き物が出てきます。そもそも、人間らしい存在の成れの果ては「人蛆」になって宗教的に崇め奉られるという設定。

誰が蛆になんてなりたいものですか! 手足ももがれてただうねうねとしているだけの存在(うねうねとすらできていないかも)。

でも作中人物たちはそれが至高のことであると信じて疑いませんし、享楽的な貴族のような生活を楽しみ、そうして、六本足の「グラウン」と呼ばれる汁気たっぷりの「肉」をうまそうに喰っているのですが、この「グラウン」は地中深くに生息しており、特殊な技能を持った「肉はこび」でしか持ってくることはできないんです。

作中人物たちは、とある事情から、自分たちの世界の地下に広がる「グラウン」達の巣穴に降りていくことになるのですが、この醜悪なこと。

なぜ、「肉はこび」だけがグラウンに喰われることなく、彼らの肉を持ち帰れるのでしょう?

この辺のストーリーテリングは、いつものG.R.R.マーティンです。とてもおもしろい。

でも、「グラウン」はキモいよ〜。

さて、今回は異色の展開で、しかも、「キモい」のばかり集めるという、ある意味非常に悪趣味なことをしてしまいましたが、ですが、それぞれの作品に魅力があるのも本当です。

「恐怖」の要素には様々なものが含まれていると思います。

「未知」であることの恐怖、逆に「知っている」ことの恐怖。ショッキング(急激な驚かしの意味)なことも恐怖を呼びます。

今回取り上げた、生理的に相容れない物の存在も一つの恐怖の形でしょう。

蒸し暑い夏の夜、ぞっとできることは請け合います。

読んでみますか?

096「死都ブリュージュ」/G.ローデンバック

最愛の人を失った後、その人と瓜二つな人に出会えたとしたら?

最愛の人を失った後、その人と瓜二つな人に出会えたとしたら?

これがこの作品の基本的コンセプトです。

人は、誰でも、色んな意味で最愛の人を失い続けて生きているのかもしれませんね。

死別、破綻……

誰も、初めから別れを望んでなどいるわけではないのに、それでも、唐突に別れは訪れるのですよね。

そんな辛い別れを補ってくれるような、最愛の人と瓜二つの人が現れたとしたなら、みなさんはどうしますか?

それは、あまりにも辛すぎるから遠ざけるでしょうか?

それとも、やはり、失った人を取り戻したい一心から、その人に近づいていくのでしょうか?

この作品には何枚かのブリュージュの街を撮した写真が添えられています。

Amazonのレビューでは、「こんな写真が必要だったのか?」という意見もありますが、私は必須だと思いました。

主人公が、「そうした」街は、こんな街だったのとだと、それはローデンバックが訴えたかったことなのです。

文学作品に写真が添えられているものはいくつかあります。

「えふの本棚」で以前ご紹介した、ゼーバルトの「アウステルリッツ」もそうですし、ジュリアン・グラッグが幼少期過ごした街のことを老成してから描いた「ひとつの町のかたち」という作品にも写真が添えられています。

それらの写真にはとても訴えるものがあるように感じました。

そしてまた、「街」、そう、その場所が意味を持つ作品も沢山あります。

これも、以前ここでご紹介した、ロレンス・ダレルの「アレクサンドリア四重奏」などその最たるものでしょうか?

いずれもはかない、壊れやすい感性を感じます。

「死都ブリュージュ」も、そうした作品の系列に並ぶのではないでしょうか?

095「バーナム博物館」/スティーヴン・ミルハウザー

ミルハウザーの魅力は、おそらく、ファンタジックであり、凝っていて、少年の時の気持ちがあって、ちょっと恐いことかもしれません。

得意な舞台設定に、カーニバル(この辺はブラッドベリも同じですね)、遊園地、百貨店、色々な商品を陳列しているお店、本、などがありますが、本書のタイトルにもなっている作品「バーナム博物館」の博物館もいかにもミルハウザー好みの舞台設定ではないでしょうか。

本書は、ミルハウザーの中、短編集ですが、どの作品にもそんなテイストが詰め込まれているように思えます。

「アリスは、落ちながら」

不思議の国のアリスは、うさぎを追いかけているうちに「うさぎ穴」に落ちてしまうでしょ?

そうして、不思議な世界に行ってしまって、そこで、おかしなお茶会に出くわすんだよね。

ところで、その落ちる過程ってどんなだったか想像してみない?

あっという間に落ちちゃった? 本当に?

もし、もしも。ずっと落ち続けていたら?

いつまで経っても終わり無く落ち続けているとしたら?

「探偵ゲーム」

「探偵ゲーム」として取り上げられているこの作品のテーマともなっているボードゲームは、日本でも手に入ります。

古典的なボードゲームの「クルー」というものなんだよ。

この作品は、断片的に、このゲームに加わっている各人の心理や、このゲーム自体の解説、そうして、ゲームの中の登場人物の心理等々を描いていきます。

ゲームの進展に連れて、ゲーム中の登場人物と、その駒を操っている作中人物が入り交じって来て……

なかなか凝った造りの作品です。

「セピア色の絵はがき」

これも不思議な味わいの作品です。ある海岸沿いの小さな町に失意のまま逗留に来た男性が主人公です。

天候はあいにくの雨続きですが、別にここで何をするという目的も無かった主人公は、うらぶれた町にある土産物屋にぶらりと入ってみます。

店の奥には陰気そうな女主人が一人いるだけで、何とも居心地が悪い。

何も買わずに出て行くことがはばかられた主人公は、古い絵はがきを1枚買って帰るのですが……

「バーナム博物館」

ミルハウザーお得意のテーマです。ミルハウザーは、巨大デパート、遊園地等の施設を舞台にして、その複雑さ、巨大さ、変容の様などを描いた作品が何作もありますが、この作品もそれらの流れを汲むものでしょう。

舞台となるのはいつも改修工事をしている不思議な博物館です。

その博物館には、到底有り得ないような物が多数展示されています(人魚が泳ぐ池とか空飛ぶ絨毯とか)。

訪れる客は、迷宮のような博物館を歩き回り、時に出口を見失いながらその存在を受容してきました。

あぁ、なんてミルハウザーチックなんでしょう。

他3作を収録した短編集ですが、どれも不思議な味わいの作品ばかり。こういうテイストがお好きな方にはお勧めです。

094「ティンブクトゥ」/ポール・オースター

ウィリーは、もう持たない。今にも死にそうなんだ。

ウィリーというのは、僕のご主人様。この後は、「主人」と書くことにする。

主人に名前をつけられた僕のことを、みんなは汚らしい雑種の犬と呼ぶ。

「ミスター・ボーン」というのは、主人が僕につけてくれた僕の名前だ。

僕は、もう、長いこと、主人と一緒に、喰うや喰わずの旅を続けてきた。

主人は、何度も血を吐いた。

それは、主人が、まだ少しはまともだった頃、親の遺産を蕩尽して、酒と麻薬に溺れたどうしようもない日々を過ごしたせいなんだ。

そのことも、僕は知っている。

主人は、自称「詩人」だ。

酒と麻薬に溺れていながらも、時々、狂ったように書き続けていた。

その書きためたノートを持って二人で旅に出たんだ。

主人は多弁だ。

狂ったように話し続ける。

僕が犬だからといって、人間の言葉が分からないなんて思わないで欲しい。

全て理解できているんだ。

ただ、言葉を返そうと思っても、犬の舌では、人間のような発音はできなくて、一生懸命、ウォオ、アゥオとやってみるのだけれど、人間の言葉にならないだけのこと。

しゃべれないからといって、人間の言葉が分からないとは思って欲しくないよ。

全部分かってるんだ。

主人がまだ学生だった頃、主人をただ一人認めてくれた女性の先生がいたんだそうだ。

一時期、文通もしていたそうだ(主人はそう話していた)。

主人も、自分がダメになったことはよくわかっているようだ。

僕のことも気にかけてくれている。

「この詩と、お前を預けられるのは彼女しかいないからな」って、何度も言ってた。

そんなこと言えないだろうにと思う。

だって、もう十何年も彼女との文通は途絶えたままなんだよ。

最後に彼女から来た住所に行ったってそこに彼女がいるとは思えない。

金も無いから、ヒッチハイクや歩きづめの行程だよ。

それも、主人は血を吐きながら。

他人(ひと)は、それを「自業自得」と言うのだろう。

でも、主人は、僕が、人の言葉を理解しているということをわかってくれた一人だけの人間なんだ。

主人は、何度も僕に言ったよ。

「中華料理屋は気を付けろ。あそこは犬を捕まえてその肉を料理に出すぞ。俺がくたばったら、お前はそんなところに行っちゃダメだ。つかまって喰われちまうぞ。」ってね。

それから……

「ティンブクトゥっていう場所があるんだ。そこはとっても遠い所だけれど、良い所だぞ。俺はもうすぐくたばるが、そこに行くぞ。ミスター・ボーン、お前も来いよ。そこに行けば何でも願い事が叶うんだぞ。」って。

「ティンブクトゥかぁ」って、僕は思った。

何でも願い事が叶うのなら、僕の人間の言葉にならない声を、どうか人間にわかってもらえる声にしてもらえたらなぁって思った。

これが、「ティンブクトゥ」の、ほんの出だしの感じです。

主人公のダメ人間ウィリーと、汚らしい雑種犬のミスター・ボーンとのやりとりの一部だけご紹介しました。

書いたとおり、ミスター・ボーンは、人間の言葉を完全に理解できます。

それは、以前書いた別のお話、「ウォッチャーズ」の「アイン」のようではありませんか。

ただ、悲しいことに、犬は、人間の言葉を理解できても、自分の感情を人間に伝えるすべがありません。

もちろん、それを分かることができる人間もいます。

ですが、全ての人間がそうできるわけではないのですよね。

それでも、犬は健気に人間に尽くすのですね(涙)。

タイトルの「ティンブクトゥ」という言葉はご存じでしたか?

私は、全く知りませんでした。

ええ、この小説を読了してさらに相当の時間が経った後でも知りませんでした。

主人公の、ウィリーが勝手に作った言葉とばかり思っていたのですが、そうではありませんでした。

以前からある英語の言葉でした。

「遠い場所」みたいな意味で良いのかな?

ポール・オースターは、どうしても、喉に小骨がひっかかるような感じがして、必ずしも全面的に好きな作家さんではないのですが、でも、わんこが出てくるのなら話は別です。

とても短い小説です。

すぐに読み切れるので、わんこ好きな方は読んでごらん。

093「ホフマン短編集」/E.T.A.ホフマン

E.T.A.ホフマンは、ドイツの小説家にして作曲家。ポーと並ぶ幻想文学の祖と言われます(ポーの方がホフマンの影響を受けたと言われていますが)。

チャイコフスキーの「くるみ割り人形」の原作である「クルミ割り人形とネズミの王様」の作者であり、その他著名な作品を多数残していますが、最近はあまり読まれないのかもしれませんね。

今回ご紹介する「ホフマン短編集」も、有名な「砂男」が収録されているのに絶版です(私は、「砂男」を読みたいがために古書で買いました)。

収録作をご紹介しましょう。

「クレスペル顧問官」

とても風変わりなクレスペル顧問官は、ヴァイオリンの名手であり、また、自らヴァイオリンを製作していました。クレスペル顧問官と知り合いになった主人公は、顧問官の娘であるアントニエに恋をしてしまいます。人々の噂では、アントニエは絶世の美声の持ち主だとか。しかし、どんなに乞い願っても、アントニエは歌ってはくれませんでした。何とかしてアントニエの美声を聞きたいと願った主人公は、機を見計らってピアノを弾き出し、アントニエも今にも歌い出しそうになったのですが、たちまちクレスペル顧問官が間に割って入り、演奏を止めさせ、主人公を家から叩き出してしまいました。

夢やぶれた主人公は、アントニエをを諦め、就職のために町を離れて行ったのです。2年後、町に戻った主人公は、アントニエが亡くなったことを知ります。そして、クレスペル顧問官とアントニエの秘密も知ることになるのですが、その秘密とは……

「G町のジュスイット教会」

旅の途中、G町で足止めを喰った主人公は、その町のジュスイット教団附属の学院で教鞭を執っていた教授と知り合いになり、教会を案内してもらいました。

丁度、教会は修復中で、壁などに着色中のベルトルトという画家とも知り合いになります。

その仕事ぶりに感嘆した主人公は、ベルトルトに対し、これほどの腕を持っているのに何故ペンキ屋のような仕事をしているのかと尋ねますが、ヘルベルトは答えようとしません。

ヘルベルトに興味を持った主人公は、教授にヘルベルトのことをしつこく尋ねると、教授は教会に飾ってあった一枚の絵を見せてくれました。それは素晴らしい出来映えでしたが、未完成のままであり、また、ヘルベルトが教会で仕事をする時には必ず布がかけてあったのです。教授の話によれば、この作品はヘルベルトの最後の作品であり、彼は、この絵を見たとたん、大声で叫び声を上げると気を失ってしまったのだとか。

ますますヘルベルトに興味を持った主人公は、さらに教授に食い下がったところ、ヘルベルトの過去を書いたというノートを手渡してくれました。

そのノートを読んでみると……

「ファールンの鉱山」

航海中に最愛の母親を失った船乗りの物語です。ようやく上陸し、船員達は浮かれ騒いでいましたが、主人公は母を亡くしたことを悲しみ、また、そばにいてやれなかったことを悔やみ悲しみに沈んでいました。もう船になど乗りたくもないと思っていたところ、不思議な老人が話しかけてきて、是非鉱夫になれと勧め、鉱山の魅力を熱く語って聞かせました。

その気になった主人公は、老人から聞いたファールン鉱山に行ってみたのですが、鉱山の様子を見た途端恐ろしくなり、あんな地底の奥底まで降りていくのはまっぴらだと翻意し、もと来た道を戻り始めました。

その時、正装した鉱夫達の一団と出くわしたのです。鉱夫達は仕事に一区切りがついたこの日、鉱区所有者の屋敷を訪れ、祝いの宴に招かれたところでした。

立派な身なりをした鉱区所有者は、鉱夫一人一人と握手をし、屋敷に招き入れ、素晴らしいごちそうを振る舞ったのでした。そして、その美しい一人娘のユッラが鉱夫達にファールン特産の見事なビールを注いで回っていました。

ユッラに一目惚れした主人公は、屋敷の入り口に呆然と佇み、中の様子を見つめていたところ、ユッラから中に入って一緒に楽しんでいって下さいと声をかけられます。

自分は鉱夫となることを諦めた船乗りに過ぎないと思い、ためらっていたところ、鉱区所有者がやってきて、どういう用向きでいらっしゃったのかと尋ねました。

主人公は、母を亡くし、船乗りに嫌気がさし、鉱夫となろうと思ってファールンに来たと話しました。鉱区所有者は、それならば是非ここで働いてみないかと誘ってくれたのです。

主人公は、少し前までは、あれほど嫌だと思っていたのに、何故か自然と鉱夫として働かせて欲しいと申し出てしまったのです。

気をよくした鉱区所有者は、主人公を屋敷に招き入れ、他の鉱夫達に新しい仲間だと紹介し、ごちそうを振る舞ってくれました。

主人公は、非常に真面目に働きました。いつか認めてもらい、ユッラと結ばれることができたらと願いつつ。ユッラもそんな主人公に惹かれていき、また、ユッラの父親である鉱区所有者も好もしく見守っていました。

めきめき腕を上げた主人公は、今日も仕事に精を出していたところ、鉱山の奥で突然あの老人と出くわしたのです。一体どこから現れたのでしょう?

老人は、「ユッラなどに恋してはいかん、お前はあんな女ごときのために鉱山の喜びを捨てるのか、ここには莫大な鉱脈が眠っているというのに誰一人気付いておらん、鉱山の女神こそを崇めよ。」と言います。

主人公は、「自分の雇い主のために懸命に働いて何が悪い、ユッラのどこが悪い。」と怒ったところ、老人は岩の間に消えて行ってしまいました。

その後……

「砂男」

子供の頃、親に聞かされた恐い話がいつまでも心に残っていることってありませんか?

主人公もそんな男の子でした。毎晩9時になると寝るように言われ、寝ようとしないと「砂男」がやって来て目玉を取ってしまうぞと脅かされていたのです。

ある夜もそんな話をされていた時、何者かが階段を上ってくる足音を聞いてしまったのです。「砂男」だ!

それ以来、主人公は、「砂男」のことが心から離れなくなってしまったのでした。

大きくなってもなお、「砂男」のことが気になり続けており、実際に何度もあの階段を上る足音を聞いたことがありましたし、また、その後、隣の父の部屋から嫌な匂いが漂ってくることもありました。

どうしても「砂男」の正体を見極めてやろうと思った主人公は、あの足音が聞こえ始めた夜、隙をみて素早く父の部屋の物陰に忍び込んだのでした。

すると父の部屋にやって来たのは、時々食事にやってくる弁護士のコッペリウスだったのです。コッペリウスは見るからにいやらしい男で、子供達の嫌がることばかりわざとしますし、それを楽しんでいるような男でしたから、母親も子供達も毛嫌いしていたのですが、父親だけはコッペリウスのことを丁寧に扱っていたのでした。

この夜も、父親はやってきたコッペリウスに丁寧におじぎをしていました。コッペリウスは「さっそく始めるぞ」と言うなり、父親と二人で作り戸棚の奥に隠されていた炉に火を入れ、その中から何かを取り出すとしきりにその塊を叩き始めたのでした。

「目玉よ出てこい、目玉よ出てこい」。コッペリウスは低くうなるように言い続けます。

その様子が余りに恐ろしかったため、主人公は思わず声を上げてしまい、コッペリウスに見つかってしまいます。主人公はコッペリウスに捕まってしまいました。

コッペリウスは、「これで目玉が一組揃ったじゃないか」と言ったところ、父親は「お願いします。その子の目だけは勘弁して下さい」と嘆願していました。

主人公は、恐ろしさのあまり気を失ってしまい、気がつくとベッドに寝かされていました。

それから1年ほどしたある日、それまで姿を見せなかったコッペリウスが家にやってきました。あの階段を上る足音が聞こえ始めたのです。

父親は、母親に対して、「早く子供達を子供部屋に行かせるんだ」と言い立てます。子供達を部屋から出しながら、母親も「どうしても会わなければならないのですか?」と父親に問いかけます。

父親は、「今日が最後だ。これで最後なんだよ。」と言います。

この物語は冒頭のこのエピソードでも分かるように「目」が全体を貫くモチーフとなっています。

成人した主人公の前には、コッペリウスそっくりの男が現れ、眼鏡や望遠鏡などを売りつけようとします(いずれも「目」にまつわる物です)。

早くこの男を追い出したい主人公は望遠鏡を買い求めます。そうして、何気なく部屋の窓からその望遠鏡を覗くと何とも美しい女性が見えるではないですか。

主人公はこの女性に恋してしまうのですが……

本書には、その他、町中にある不思議な廃屋を舞台にした幽霊譚?とでも言うような「廃屋」と、窓から見える人々の様を色々に解釈して楽しむ従兄弟達のお話である「隅の窓」が収録されています。

いずれの作品も、幻想的なお話です。

こういったお話も、たまにはいかがですか?

092「紅はこべ」/バロネス・オルツィ

まるで「ベル薔薇」のような、あるいはシャーウッドの森から姿を見せる「ロビン・フッド」の様な、はたまた颯爽と登場する「怪傑ゾロ」のような、そんな印象を持ちました。

時は、フランス革命のまっただ中。ロベスピエールやダントン率いる共和主義者は、長い間自分たちを苦しめてきた貴族達を徹底的に血祭りにあげていきます。

それはある意味狂熱的であり、人々は血を見ずしては収まりがつかなくなっているかのよう。

毎日何百人もの貴族達(女性や子供たちも含めて)が処刑されていました。

貴族達は何とかパリから逃れようとしますが、街道の要所には共和主義者達が陣取っており、そこをすり抜けようとする貴族達を容赦なく処刑場に送り込みます。

この処刑に使われたのが、かの「ギロチン」です。

今の私たちの目からすると、何とも残酷な処刑具としか見えないのですが、実はこれ、内科医だったギヨタン(これがギロチンという名前の由来です)が極めて人道的な理由から設計した処刑具だったんですね。

苦痛もなく、一瞬にして首を切り落とすことができる器具として。

ドーヴァー海峡を挟んだ対岸のイギリスでは、フランスのこの狂熱の様を苦々しく見ていました。

もちろん、王制を敷いているイギリス(現在もエリザベス女王をいだいていますよね)としては、王を廃してギロチンにかけるようなフランスを容認できるはずもなく(それは、当時のヨーロッパ諸国が全てそうで、自国への革命の波及をひどく恐れ、警戒もしていたんですね)。

かと言って、まともな政治が期待できない当時の狂乱のフランスに対して、外交的に何を言えるわけもなく、時の英ピット政権はこの惨状を黙視するしかなかったのです。

そこで、義勇の人たちが現れます。

首領を含めて20人からなるイギリス人達の組織なのですが、死を目前にしているフランス貴族達を、厳重な警戒網を破ってイギリスに渡らせることを繰り返していました。

フランス共和主義者達は怒りに燃えたぎります。

まんまと門をすり抜けられてしまった、その門を担当していた軍曹をもギロチン送りにしてしまうほどに。

彼等は、いつもメモを残して行きました。

「○○公爵をお連れする」という予告メモですね。

そのメモには、署名代わりに、星形の花が書かれていました。

それが「紅はこべ」の花でした。

救出側のイギリスは、紅はこべの活躍に拍手喝采です。

少しでも多くの人たちを助けるんだ! そんな感情がイギリス側にはあったと描かれています。

フランスだって黙っていません。何とか「紅はこべ」を引っ捕らえろということで、全権を委ねた狡猾なショーヴランをイギリスに送り込みます。

ショーヴランが目をつけたのは、表面上は共和主義者を装っているけれどどうやら「紅はこべ」と連動してフランス貴族達の救出にあたっていると思われるアルマン・サン・ジュストの妹であり、ヨーロッパ随一の才媛と言われていたマルグリートでした(フランス人ですよ)。

彼女は既に、イギリスの大富豪、サー・パーシー・ブレイクニーに嫁いでいました。

この旦那のパーシー・ブレイクニーが、またとんでもな男で。

伊達男を絵に描いたような美丈夫ではあるのですが、まぁまるで間抜け。

人々は、彼の財力や地位があるので面と向かって何も言いませんが、陰では揶揄しているんです。

加えて、何故、欧州一の才媛たるマルグリートが、よりにもよって抜け作パーシー・ブレイクニーの妻になったんだ?と口さがない噂話ばかり。

金や地位目当てだったのか? とかね。

でもね、マルグリートにはそれなりの愛情が、過去にはあったんです。

結婚する頃には、それはそれは、パーシー・ブレイクニーは誠実で熱烈な愛情をマルグリートに捧げたのだとか。

並み居る求婚者を退けて、パーシー・ブレイクニーを選んだのは、まさにその情熱的な愛情にほだされてのことだったんです。

二人は結婚したのですが、ある時、マルグリートは、噂に聞いた話を何の気なく人々の前で話してしまったことがありました。

それは、フランスのとある貴族が、フランス革命に反対していて、オーストリアと結託して革命政府を転覆させようとしているという話。

マルグリートとしては、悪意があって話したことではなかったのですが、それがきっかけで当の貴族はギロチンにかけられ、一族全員が処刑されてしまったんです。

フランスの共和主義者の人々は、この「悪事」を告発したマルグリートを口々に誉め称えました。 さすが欧州一の才媛だと。

イギリス人の妻になっても祖国フランスの革命を支持しているのだと。

でも、その時から、パーシー・ブレイクニーは、マルグリートに対する態度が変わってしまい、マルグリートも夫の心変わりと捉え、 夫婦仲は冷え込んで行ったのでした

夫婦仲は冷え込んで行ったのでした

こんな「ロマンス」も織り込みながら、さあ、「紅はこべ」はフランス貴族達を救出し続けられるのか?

あるいは、狡猾なショーヴランの毒牙にかかって捕縛されてしまうのか。

実際、ショーヴランの追求の手は徐々に「紅はこべ」本人に迫ってきます(そこに再度利用されてしまうマルグリート)。

こんなお話が「紅はこべ」なのでした。

ところで、「紅はこべ」って、どんな花なんだろうって思いませんか?

星形の署名に描かれている花ってどんな花なんだろうって。

こんな花だそうですよ。

091「ウサギ料理は殺しの味」/ピエール・シニアック

何と奇妙な味の小説でしょう。本書は、一応ミステリということになるんですけれどね。

主人公のセヴラン・シャンフィエは、元警察官で、現在はしがない私立探偵をやっています。今回もとある調査のために雨の夜、おんぼろ車でフランスの郊外を走っていました。「今夜あるいは明日までに目的の町までたどり着いてボスに報告を上げないと、本気で怒鳴り散らされるなぁ」などと考えながら。

ところが、あ〜あ! ついに車が故障してしまい、仕方なく一番近くの町まで修理を依頼しに歩き出します。

ずぶ濡れになりながら、結構な距離を歩いた後、ようやく見えてきた最初の店に入ると、ラム酒入りカフェを注文するのでした。

店のマダムに町の修理工場を教えてもらい、何とか修理工場のおやじに会って修理を依頼したところ、4〜5日かかると言われてしまう有様。

仕方なく事務所のボスにその旨電話をしたところ、案の定、すぐにでもクビにされそうな勢いで怒鳴りつけられたのでした……ため息。

そうは言っても車を修理してもらわなければどうにもならないわけで、取りあえず町のホテルに宿泊することにしました。

することもなく手持ち無沙汰のシャンフィエは、「我が家の1週間」なる地元新聞を読み始めました。

そうしたところ、こんな田舎町で殺人事件が既に2件も起きていることが分かりました。被害者はいずれも妙齢の女性で、死体のそばには扇が残されていたとのこと。

これはどうにもおかしいと思い始めたシャンフィエは、探偵事務所もほとんどクビになりそうだし、ここは一つこの未解決の殺人事件を捜査して犯人を捜し出し、名前をあげるのも悪くないなどと考えます。

もう、本来の探偵業なんて放り出して町に滞在しつつ、殺人事件の捜査に乗り出すのですが、という出だしのお話です。

シャンフィエは、町に2つだけあるビストロのうち、味がよいと言われている「三本のナイフ」という店の常連となり、シェフである店主とも親しくなります。またこの店の料理が評判通り美味でして、特に木曜のディナーに出る「狩人風ウサギ料理」は絶品なのでした。

ところが、特段の理由は無いのに、実はシェフはこのウサギ料理が大嫌いで、できるものなら作りたくも無いと考えているとか。美味しいのになぁ。

色々調べてみると、この町は、まぁ、田舎町にしては結構な商店があったり、映画センターもあれば、色々な文化活動が行われていること、件の「我が家の1週間」という地方新聞もきちんと発行されていること、娼館までもがあることなどが分かってきます。

そうこうしているうちにまた例の扇の殺人事件が発生してしまいます。 被害者の接点もよく分かりません。

一体誰が何のために?

さらに、連続殺人は続いていきます。

どうやら、この連続殺人は、必ず木曜の夜に行われるらしいことも分かってきます。

そして、「三本のナイフ」亭の主人のもとには、「殺人を止めたかったらウサギ料理を出すな。」という謎の手紙が届けられたのでした。

な〜んで「ウサギ料理」と殺人が関係あるの?

驚愕の設定ですね。

最終的には謎はすべて解決されるのですが、「うっそ〜!」という結末に口があんぐり開いたまま……。

通常の推理小説だと思って読むと、結末で本を床に叩きつける人も出て来そうなほど。

私も、最初は普通の推理小説のつもりで読み出したのですが、段々雰囲気が怪しくなってきて……そして、あぁ。

これ、作者さん一流のユーモアですね。

本書は永らく絶版だったところ、この度復刊されました。

とある書評サイトによれば、「あれはすごかったね。」と語りぐさになっていた作品だとか。

この機会に読んでみますか? 怒っちゃっても責任は持てませんが(笑)。

創元推理文庫 ISBN978-4-488-280402-2

090「[ウィジェット]と[ワジェット]とボフ」/シオドア・スタージョン

スタージョンには、切なさと、少年の気持ちがある、って以前書きましたが、この中・短編集も思いっ切りそういう要素満載です。

スタージョンには、切なさと、少年の気持ちがある、って以前書きましたが、この中・短編集も思いっ切りそういう要素満載です。

日本で編まれた作品集です。

「帰り道」

家出してやる、家出してやるって、男の子なら一度は考えたことあるんじゃないかな。

家を出て行ったって、何とかなる。やってみせる、って考えちゃうんだよね。

でも、多くはそれができなくて、いや、実行に移すことすらできなくて、年をとってしまうのでしょうね。

「午砲」

「男の子」というものは、一度はヒーローに憧れるのでしょうね。それは、TVや映画に出てくるタフ・ガイで、素敵な女の子がみんなたなびくような。

それでも、現実っていうのは、そんなことは許してくれないわけで、劣等感にさいなまれつつも、自分の隣にいる、決して美人とはいえない、いつもおどおどしている女の子に辛く当たります(だって、ヒーローだったら、こんな娘じゃなくて、もっといかした娘が隣にいるはずじゃない)。

でも、自分でも分かってるんです。駄目な俺にはお似合いだって。

そんな彼でしたが、何がどうなったのやら一発やらかしてしまいました。

……もし、そういうヒーローになれたら、こんなちんくしゃな、しゃくに障る娘なんかもう相手にしない?

「必要」

とても切ない中編です。

人は、良かれと思ってしていることの中に、とても誰かを傷つけていることが紛れていても、容易には気付かないのかも知れません。

そのことを、責めるのは簡単。でも、それじゃ、何も解決しない。

本当は、傷ついた、と言っている人にだって問題があるのでしょう。

それでも、「必要」だと、気付いたなら幸せなのでしょうね。

「解除反応」

スタージョンは、「SF作家」というくくりに入れられて紹介されています。とは言え、上記3作はさほどにはSFなんかじゃありません(「午砲」なんてふつーの小説です)。

「解除反応」は、まぁSFらしいと言えばそういう作品なのですが、そこはスタージョン。

訳も分からず、ブルドーザーに乗っている自分に気がつくところから物語りはは始まります。

何か、工事をしなければならないみたいなのだけれど、さっぱり訳が分からない。

でも、手は覚えていて、すらすらと作業を継続できたりします。一体どうなっているの?

あぁ、結末は、やっぱり切なくさせちゃうのでした。

「火星人と能なし」

ちょっとユーモラスな作品。少年の頃、大好きになった女の子って、素敵だったんです。それは、とっても。

現実は、そうじゃなかったとしても。例えそれが、とんでもない女の子だったとしても、恋は盲目?

でね、この作品には、味のある父親が出てきたりしちゃいます。

何とも、良い味の作品です。

「[ウィジェット]と[ワジェット]とボフ」

不思議なタイトルの作品ですが、本書の表題作。一応、設定はSFですが、中身は切なくなるお話の中編。

人は、みんな弱みを抱えているですよね。でも、それがどういう弱みなのか、自分のどこがいけないのかなんて、さっぱり分からない。

「何で?」、「じゃあどうしてそうしたの?」、「それで?」……っていう具合にどんどん突き詰めていったら、そうしたらどうなっちゃうのかな?

この作品には、少年らしさ(というよりはもっと幼かった頃の純粋さ)も描かれます。

趣味はそれぞれだと思うのですけれど、私としては、スタージョン、大好きなので、未読の方には是非オススメしたいきもちなのでした。

089「タフの方舟」/G.R.R.マーティン

またまた、G・R・R・マーティンのご紹介になっちゃいますが、だって面白いんですもの。

タフは宇宙商人でございます。おんぼろではございますが、「良い品をお安くお分けする豊饒の角」号に、猫2匹と乗り込んで商売をいたしております。

身長は2メートルを超え、横幅もたっぷりな、禿頭、色白、無表情な男であります(左の表紙絵のイメージがぴったり)。

あるとき、「禍つ星(まがつぼし)」と呼ばれていた天体まで、怪し気な人達を乗せていくという御商談にあずかったのでございます。

怪し気などというと失礼でございましょうか。

この星がEECの胚種船であることを発見した教授達とそのボディーガードの様な御一行様でございました。

はい。「禍つ星」とは呼ばれていましたが、実はその実体は、過去の失われたテクノロジーが満載された旧地球連邦帝国環境工学兵団(EEC)の胚種船(全長30キロメートルという超巨大船)だったのでございます。

船の中には、幾万もの星々から収集された沢山の生命サンプル(DNA)が満載され、それを甦らせるテクノロジーも積載されていたのでございます。

兵器としての船でございましたから、まさに、敵星に対して生物化学攻撃をしかけるために作られたものでございました。

このような船を入手できますれば、それこそ一攫千金でございます。

教授達が血眼になるのも無理はございません。

というわけで、第1作の「禍つ星」は、この胚種船(方舟と呼ばれています)を奪取するまでのお話です。

あ、上記の語り口が気になりましたか? タフはこんな感じで話すんですね〜。

ネタばれになっちゃいますが、この方舟は、結局の所、タフが手に入れることになってしまい、タフはその後、商人をやめて「環境エンジニアリング」として星々を巡ることになります。

色々な星で、様々な出来事に遭遇しつつ、その星が抱えている難題を、方舟の持つ力を使って解決していくというお話。

SFですから、そういうテイストのお話になりますが、、物語としてもとても面白いです。

作者は、現在は別のシリーズを執筆中とのことですが、このタフシリーズにも愛着があるようで、続編を書きたいとの思いもあるとか。

是非、書いて頂きたいものです。

「タフの方舟1 禍つ星」

「タフの方舟2 天の果実」

ハヤカワSF文庫 ISBN978-4-15-011511-1,ISBN4-15-011516-8

088「WILD CARDS」/G.R.R.マーティン編

またまた再読シリーズからのご紹介です(今では絶版のようなのでごめんなさいなのですが、とても面白いので)。

またまた再読シリーズからのご紹介です(今では絶版のようなのでごめんなさいなのですが、とても面白いので)。

時は、1946年9月19日。不審な飛行船がブロードウェイ上空に浮かび、米政府に対して巨額の「身代金」を要求してきます(今で言うなら、テロリストですかね)。刃向かうのなら目に物見せてやるみたいな脅し文句と共に。

そこで登場したのが「ジェット・ボーイ」です。彼は、第二次世界大戦で驚異的な活動を見せたヒーローです。当時としては卓越したテクノロジーを誇ったジェット機を操る非正規のヒーロー。軍に所属してはいないのですが、多くの戦果をあげていました。とある戦いで行方不明になっていたんですが、実は生還していたのです。

米正規の空軍も不審な飛行船に攻撃をかけますが、高度が高すぎて届かないのです。この危機にはジェット・ボーイに頼るしかない!

ジェット・ボーイは愛機JB-1を操り、空高く舞い上がります。それでも敵の高度は高い!

かろうじて届く砲撃を加えつつ、最後には飛行船に体当たり攻撃を仕掛けます。自らの命と引き替えに飛行船を墜落させるのですが……

飛行船のテロリスト達が頼りにしていたのは、偶然手に入れたとある「爆弾」のようなもの。テロリスト達もその実体はまるで理解できていないのだけれど、それが壊滅的な被害を及ぼすということは仲間の身をもって分かっていました。

飛行船のテロリスト達が頼りにしていたのは、偶然手に入れたとある「爆弾」のようなもの。テロリスト達もその実体はまるで理解できていないのだけれど、それが壊滅的な被害を及ぼすということは仲間の身をもって分かっていました。

こいつを一発ぶっ放せば(それで手札は無くなるのだけれど)、その悲惨な結果に恐れて、政府は要求を呑むだろうと考えたわけですね。もう、最初から投下するつもりだったんです。

いきさつはテロリスト達の思惑とは違うけれど、そしてテロリスト達も死んじゃうけれど、でも、その「爆弾」は高々度上空で破裂し、その中の「物」は気流に乗って世界中にばらまかれたのでした。

中に入っていた物は何?

テロリスト達が持っていた「爆弾」とおぼしき物の中に入っていたのは、タキス星で作られたウィルスでした。

タキス人は、自分たちのさらなる生態向上を考えていて、それに資するようなウィルスを開発していたのですね。様々な特殊能力を誘発するようなウィルスとでも言えば良いでしょうか。でも、まだ開発途上なので、「臨床実験」が必要でした。とは言え、副作用が恐ろしすぎるので、自分たちで試すわけにもいかず、タキス人と生体構造がほとんど同じ地球人をモルモットに選んだというわけです。

そのためにウィルスを仕込んだ「爆弾」を持って地球まで遠路はるばるやってきたわけですが、これって地球人から見たらすっごくひどい話じゃない? 僕た ちはモルモットかい!ですよね〜

ちはモルモットかい!ですよね〜

そのとんでも無さに反抗するタキス人もいました。後に、地球上では「Dr.タキオン」と呼ばれることになるタキス人ですが、彼はどうしてもこのやり方に納得できず、単身宇宙船を操って地球に飛来します。

タキオンの努力も虚しく、ウィルスが入ったカプセルはテロリスト達に奪われ、結局地球全体にばらまかれてしまったのです。

この日が「ワイルド・カード・デイ」となりました。

この猛烈なウィルスの効果により、多くの地球人は異形な物となり死んでいきました。

感染した100人のうち、90人は「黒の女王」のカードを引き、死に絶えます(普通に死ねないのですよ。恐ろしいカタチに変わった挙げ句、苦しみながら、ある人は溶けてし

まい、ある人は爆発してしまうような、そんな悲惨な死に様)。

生き残った10人のうち、9人は、人間とも思えないような異形の物に変化してしまいます(それは見るもおぞましいような)。この騒ぎの後、生き残った彼等は「ジョーカー」と呼ばれ、迫害されてしまいます。こんな身体になって生きていくよりも「黒の女王」を引いて死んでしまった方がどれだけ良かったかと思ったジョーカーも沢山いたことでしょう。

生き残った10人のうち、9人は、人間とも思えないような異形の物に変化してしまいます(それは見るもおぞましいような)。この騒ぎの後、生き残った彼等は「ジョーカー」と呼ばれ、迫害されてしまいます。こんな身体になって生きていくよりも「黒の女王」を引いて死んでしまった方がどれだけ良かったかと思ったジョーカーも沢山いたことでしょう。

そして、最後の1人は「エース」のカードを引き当てた人たちです。

特殊能力を得る事に成功したわけですね(タキス人達は、この能力を開発しようとしてワイルド・カード・ウィルスを作ったのですが、実際に地球人をモルモットにして試してみたところ効率悪すぎ)。

エース登場!

最初に人々の前に姿を現したエースは「タートル」でした。

最初に人々の前に姿を現したエースは「タートル」でした。

彼は、シャイな冴えない男の子でしたが、テレキネシス(思考で物体を操れる能力)を得たのですね。

でも、引っ込み思案で、とても生身でその能力を使えるような胆力も持ち合わせていませんでした。

ワイルド・カード・デイ以後の社会は混乱の極みです。暴力がまかり通り、ジョーカーとなってしまった者達は達は、その外見から理不尽に迫害され……それでも彼等なりのコミュニティーを形成し、それがまた逆に一つの勢力を形成していたりして。

あちこちで暴動が起こり収まりがつきません。

その混乱時期に登場したエースが「タートル」だったのです。

彼は、友達の協力も得て、スクラップ置き場からポンコツの車を選び出し、それに軍払い下げの装甲を施し、いくつかのセンサーを付けて、その「甲羅」の中に閉じこもって登場します。

念じれば、そのポンコツ車は空高く飛び上がることができます。

「タートル」はその力を使い、混乱した社会を沈静化することに協力し始めます。

暴徒の群れに出会えば、テレキネシスで穏やかに暴動の波を押さえ込みますし、 暴漢が女性を襲う場面に出くわせば暴漢を空高く舞い上げてノックダウンしてしまいます。

シャイな彼は決してポンコツ車から出てくることはありませんでした。エースなのにね。

それで、「タートル」はきっと異形のジョーカーなのだという噂がたちまち広がります(ジョーカーは、見た目は異形になっちゃうのだけれど、中には特殊能力を得た人もいます)。

これは、ジョーカー達にとっても、「タートル」は迫害されている自分たちの仲間だ、仲間がヒーローになったんだという感情を巻き起こし、熱烈な支持を受けることになります。

「タートル」自身の中身は、相変わらず冴えない男なんですけれどね。

Four Aces

エース達の力を使おうとした人が現れました。それは極めて政治的ではありましたが、対独裁主義ということで集まった4人のエースがいました。

ジャック・ブローンは鋼鉄の身体と百人力を持ったエース。アール・サンダスンは空を飛ぶ黒人のエース。ディビッド・ハースタインは、何て言えばいいかな、催眠術でもないのだけれど、その場、その人の思考を自由に操れる能力を持ったエース(作中ではフェロモンみたいな感じとして描写されています)。彼は使者(エンヴォイ)として働きます。そして、最後はブライズ・ヴァン・レンスラーという美貌の人妻さん(夫が政治家で、まぁ、げすな奴なんですわ。それで、愛情は冷め切っていました)。彼女はどんな人の思考でもすべて自分のものとしてしまえる能力がありました。

そうそう、タキオンは、とっても女好きなのですが(それはタキス星ではあったりまえのことだそうですが)、ブライズと本気で愛し合うようになっちゃったんですね。

4人のエースは素晴らしく活躍したのですが、その後、エース達に対する弾圧が始まります。並(ナット)の人たちにとっては、エースは脅威でもあったのかもしれません。

政治的に追いつめられて、査問委員会にまでかけられてしまいます。

ディビッド・ハースタインは、査問委員会の空気を変えてしまい、いわば無罪評決を言わせて意気揚々と引き上げますが、彼の能力の届く範囲は限定されており、査問委員会の部屋から出た途端に、件の評決は覆されて拘禁されてしまいます。

アールは、そもそもこんな茶番の査問委員会を相手にするつもりはなく、どこかに飛んで行ってしまいます(その後、消息不明)。

悲惨だったのはジャックかもね。彼は強制された挙げ句、ブライズや他の3人のことも話してしまい、それと引き替えに自由を得ます。ですが、その後、裏切り者の「ユダ」と呼ばれ続け、姿を消してしまいます。

ブライズも可哀想です。査問委員会で良いようにいたぶられた挙げ句、神経を病んでしまい、精神病院に収容されて亡くなります。

愛人だったタキオンはその後廃人になるくらいまで行きましたが、何とか立ち直り、ジョーカー達を治療する病院を造り、基金ももらえて、その病院にブライズの名前をつけました。

次のエース達

新たなエース達も登場してきます。ヨガの極意を身につけ、時を止め、空間を歪ませるフォーチュネイト。彼はゲイシャ置き場を経営する、まぁ、ポン引きなのだけれど、女性との交わりからパワーを得るというとんでもな奴。

エースじゃないのだけれど、強力な存在も出てきます。完全なアンドロイドで破壊的な力を持つモジュラー・マン。彼は人間的な感情とペニスも持っちゃってるの(彼を作ったのはまぁ、マッド・サイエンティストなのですが、そんなものつけなくても……)で,あちこちで、おにゃのこさんと色々しでかしたりします(美形に作られているので結構モテるんだわ、これが)。彼が悲しいのは頭が機械剥き出しになっていることで、「あの、教授。帽子を被っても良いですか?」とか聞いちゃうのが可愛いと言えば可愛い。

あるいは、完全な「並」(ナット)なんだけれど、戦場をくぐり抜けてきたヨーマンが、「禅」でパワーアップして弓使いとして活躍したりもします。

はたまた、「バッグレディ」のバガボンド。まだ若い綺麗な女性なのだけれど、ホームレスになっちゃってます。心に深い傷を負っているのです。誰も信じられない。彼女がワイルド・カード・ウィルスから得た力は、動物たちの声を聞き、お願いができること。

バガボンドを何とか助けようとするマフィアの令嬢が登場したりします(彼女はその後、検事補になっちゃったりするのだけれど、あちらの国の制度はどうなってるんですかね)。

自分ではどうにもできないのだけれど、いきなり巨大なワニに変身してしまい、地下鉄の深い迷宮をさまようジャックとか。

群れ子

地球をものにしようと思っていたのはタキス人の他にもいたのでした。「母」と呼ばれるマザー・シップ内で増殖を繰り返す「群れ子」達。

最初は原初的な生物でした。それでも人類にとっては恐ろしい存在です。それが、莢に守られて地球に飛来します。

この辺りからが第2シリーズの「宇宙生命体襲来」に入ってきます。

最初はすごくプリミティブな生態なのだけれど、それでも人類にとっては脅威です。何て言うんだろう、芋虫みたいなものが宇宙から飛来して暴れ回っちゃうのです(う〜、キモい)。軍も出るのですけれどどうにも旗色悪いです。

ここはやはりエースの出番ですかね。タートルはとても効率よく群れ子達を片づけていきます。モジュラー・マンも大活躍。

群れ子の第一波はなんとか撃退できたのですが、彼等の胞子は地下に潜りさらなる進化を続けます。

人類側にもやっかいな存在が登場します「天文学者」(アストロノーマー)と自称する、ちびで、頭だけがでかい醜悪な男。彼も特殊能力を持っているエースなのです。

彼は女性を性的にいたぶり、虐殺することによってパワーをためるという極悪非道な奴です。

アストロノーマーは、フリーメイスンの組織を使い、手下を集めていきます。色んなところで虐げられたエース達などを(エースも虐げられるのです。力を持っているばかりに)。

敗れ去るエース達

そして、第3シリーズ「審判の日」は、アストロノーマーvs正義のエース達という構図となり、アストロノーマーは正義のエース達の虐殺を企て、実際に次々とエース達が倒されていきます(誰がやられちゃったかは書きません)。

アストロノーマーの能力は圧倒的なのですよ。「午前4時までに皆殺しにしてやる」との予告の下、次々とエース達が狙われていきます。

この様子を複数の作家達が書き綴っていくのですが、単なる複数作家による短編集ではなく、「モザイク・ノベル」と呼ぶのも分かるように、まるで1本の長編小説のように書かれています。

というわけで、現在日本語に翻訳されているのは第3シリーズの「審判の日」まで(それぞれ文庫で上下二冊の計6冊)です。

6冊目の後書きには次のシリーズの予告まで書かれているというのに、それ以来ぱったり止まったままです。私が持っている文庫(初版です)の奥書を見ると、6冊目が発行されたのは1994年なんですけれどねぇ……

どうなっちゃったんでしょう、創元さん。もちろん原書ではさらに先まで書かれているのに。

今回再読してみても面白いと思ったので、是非続編を出版して欲しいものです。

087「宇宙を織りなすもの」/ブライアン・グリーン

これは難物です。上手くご紹介できる自信などまるで無いのだけれど、是非ともお勧めしたい本なので、無謀にも敢えて挑戦してみることにしました。

これは難物です。上手くご紹介できる自信などまるで無いのだけれど、是非ともお勧めしたい本なので、無謀にも敢えて挑戦してみることにしました。

とは言え、体系的な説明は極めて難しいし、それをするには決定的にスペースが足りません。そこで、いくつかのエピソードを取り上げてご紹介することにします。

この本の一番コアな論点は、「空間とは何か?」、「時間とは何か?」です。この一見素朴な疑問、ある意味「そんなの簡単じゃない」と思ってしまうような疑問ですが、よくよく突き詰めて考えてみるとこれがまるでよく分からない。

「そんなことないよ。空間というのは自分たちの周り全部じゃない」、「時間は時間でしょ?」となりそうなのだけれど、じゃあ、空間や時間というのは、何か物理的な「実体」があるものなのか、それとも人間が概念的に構築しているだけの存在なのか?と問われると、ほら、ちょっと困ってきちゃうでしょ?

本書はそんな疑問を解くべく、ニュートンの古典物理学からアインシュタインの相対性理論を経て、最新のひも/M理論までを概観しつつ、数式を極力使わずに平易に解説してくれるものです(平易ったってそれほど簡単ではないけれど)。

空間と時間

空間と時間

さて、それではニュートンは、空間や時間をどう取り扱っていたかというと、それは全宇宙に広がる絶対的なものと考えていました。

全宇宙にはまるで方眼の目のように一様に空間が広がっており、そのどの地点でも時間は同じように普遍的に流れていると考えたのです。

この考え方は、私たちの素朴な感覚に非常にマッチする理解しやすい考え方ですよね。

ところが、その後、アインシュタインが相対性理論によってこの考え方を根底から覆してしまったわけです。

まず、空間と時間というのは別々のものではなく、それは分かちがたく一体として捉えられるべきもので、「時空」なのだと説きます。

一見平坦に思える空間も、重力によって歪み、誰にとってもどの場所でも同じように流れると感じられる時間も、それぞれの「観測者」ごとに個別に流れるのだということが明らかにされました(このことは、多数の実験によって既に証明されています)。

空間が歪む例としては、例えば太陽などの極めて大きな質量を持つ天体の周囲では空間が太陽の重力によって歪まされており、それは、遠くの星の光が、太陽の近くを通って地球に達する時、その光の軌跡が歪んだ空間に沿って「曲がって」いることが観測されています。

時間について言えば、高速で移動している者にとっての時間は、静止している者から見れば遅く流れていることが証明されています。例えば、超高速で飛行するロケットの中にいる人にとっての時間は、地球で見守る人からみれば遅く流れているのです(もちろん、ロケットの中のパイロットにとっては通常通りの時間の速さなのですけれどね)。その時間のスピードの「遅れ」は、速度が上がれば上がるほど増すのでした(ですから、超高速で宇宙旅行をして地球に帰ってきた双子の兄は、地球で待っていた弟がひどく老け込んでしまったのを目撃することになります……これが有名な「ウラシマ効果」というやつです)。

じゃあ、ニュートンの説く分かりやすい空間、時間の概念はもう使えなくなってしまったのかと言えばそんなことはなくて、日常生活における理論としては今でも立派に役にたつし、正しいのです。アインシュタインは、本質的に正しいのですが、ニュートンとの違いが生ずるのは極めて大きな宇宙的スケールで物事を考える場合においてであって、日常の出来事を測るにあたってはニュートンの古典物理学で十分なのですね。

シュレディンガーの猫

一方では、アインシュタインが取り扱ったような非常にスケールの大きな世界とは対照的に、非常に微小な世界を取り扱う分野があります。その一つが量子力学です。

物質の最小単位は何でしょうか? ある時代には分子までたどり着き、さらに分子は原子からできている事が分かり、その原子は、真ん中にある原子核とその周りを回る電子からできていることが分かりました。さらに、原子核は陽子と中性子という粒子から構成されており、その陽子と中性子もさらに微小なクォーク(3種類あります)から構成されていることが分かっています。現時点では、物質の最小単位(素粒子と言います)は、電子(その他のニュートリノなども含んだレプトン)とクォークであるとされています。従来、これらの素粒子は、点状のものであると考えられてきました。

ところが、これらの粒子を調べてみると不思議な性質が分かってきたのです。これらの粒子を二本の切れ目を入れたスリットに当てて、その先にあるスクリーンに投射してみると縞模様ができるのです。これは「干渉」が生じている証拠で、干渉は波に特有の現象です。点だと思われていた粒子が何故波を形成しているのか?その過程を省略して答を書いてしまうと、粒子は、ある特定の場所に存在しているのではなく、この世界のどこにあるかは実ははっきり決まっておらず、どこにどの程度の割合で存在し得るかという確率でしかないということなのです。あそこにあるかもしれないし、ここにあるかもしれないという、極めてもやもやっとした存在で、それは「確率波」と言われています。その確率波が干渉を引き起こしているのでした。

それでは、粒子の位置は決して特定できないかと言えば、できます。しかし、それは観測者が観測することによってある位置に特定させてしまったということであって、その直前に粒子がどこにあったかはやはり確率でしか言い表すことができないのでした。

そしてまた、粒子の位置を特定してしまうと、その速度(スピン)は測定不能になってしまうのでした(逆もまたしかり。速度を測定してしまうと位置が特定できなくなるのです)。

何とも不思議としか言いようがありません。

この粒子の不確定な振る舞いについての有名な思考実験が「シュレディンガーの猫」と言われているものです(上記のお話とは若干違いますが、根っこは同じ話です)。

中が見えない箱に猫を入れます。この箱の中にはラジウムと、α粒子(陽子2個と中性子2個が組み合わさった物)を検知すると毒ガスが発生する装置が備え付けられています。α粒子はラジウムがアルファ崩壊すると発生する粒子なのですが、一定時間にラジウムが崩壊してアルファ粒子が出る確率が50%だったとしましょう。さてここで問題です。その一定時間後に箱の中の猫は生きているでしょうか、それとも毒ガスにやられて死んでいるでしょうか?確率的には五分五分ですが、箱を開けてみればどちらの結果になったかが分かります。しかし、それは箱を開けたという「観測」をしたから粒子の振る舞いが決定されて分かったことなのであって、箱を開けない限りは粒子の振る舞いは不確定でしかなく、中の猫は生きた状態と死んでいる状態が重ね合わされている存在になっているというものです。何とも不思議なお話ですね(「シュレディンガーの猫」の思考実験は、極微小であって、目にはもちろん見えないし観念することも難しい粒子の不思議な振る舞いを、可視的な猫の生死に結びつけてその不思議さを強調したものとも言えそうですね)。

次元のお話

ここでちょっと「次元」のお話をしましょう。私たちのこの世界は何次元でしょうか?

3次元。うん、空間的にはその通り。ですが、そこに時間軸がありますので、その意味では4次元の世界に生きているわけです。

この4次元というのがワケワカランと感じられるかもしれませんが、実はそんなに難しいことではありません。

こういう例を考えてみましょう。私とあなたが待ち合わせをすることにしました。待ち合わせ「場所」(空間のとある一点を決めなければなりませんよね)は、○○ビルの5Fにあるカフェに決めたとしましょう。このカフェの位置は、まず、地図上で見ると、縦と横でそのカフェが入っているビルの場所(及びビルの中のカフェの場所)を特定できますよね。この縦と横で一つずつ次元が必要になるので平坦な地図上での情報は2次元情報になりますね。

さらに、高さの情報が必要になります。カフェがあるのは5Fなので、この高さの情報も加えると3次元ということになります。私たちの空間は3次元であるというのはこういう意味ですね。しかし、これだけでは待ち合わせはできません。「時間」を決めないとね。この時間も一つの次元ですから、実は私たちは4次元の世界に生きているということになります。

ところが、最新の「ひも/M理論」によれば、この世界は4次元どころか、実は11次元でできているかもしれないということが分かりました。

「ひも/M理論」というのは、素粒子とはどのようなものかに関する理論で、実はそれは「ひも」のような形状をしており、それが振動することによってさまざまな素粒子の性質を持つのであると考える理論です(全ての素粒子の性質の違いは、実はひもの振動数の違いに過ぎないとされます。それはあたかも、弦楽器の弦の押さえ方によって振動数が変わり、違う音が奏でられるかのようなことです)。

本書でも、この「ひも/M理論」については詳しく解説されていますが、著者の処女作である「エレガントな宇宙」は、まさにこの「ひも/M理論」を中心に紹介した本です。

この「ひも/M理論」による計算では、この世界は11次元であるという帰結になるそうです。私たちは、先ほど書いた、「縦、横、高さ」に「時間」を加えた4次元を知覚できますが、残りの7次元は知覚できません。その他の7次元は、「縦、横、高さ」の空間座標の全ての位置に小さく(10のマイナス33乗の大きさだそうです)まるまって存在しているのだとか。

何だか気が遠くなるような話ですね。そもそも7次元ってどんな形なの?って思ってしまいます。

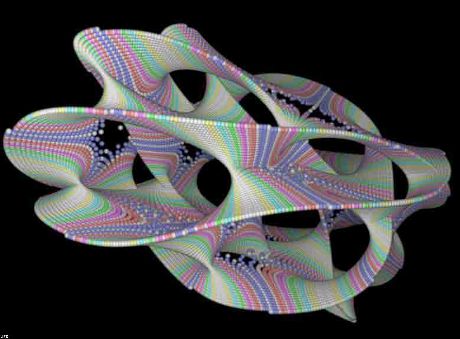

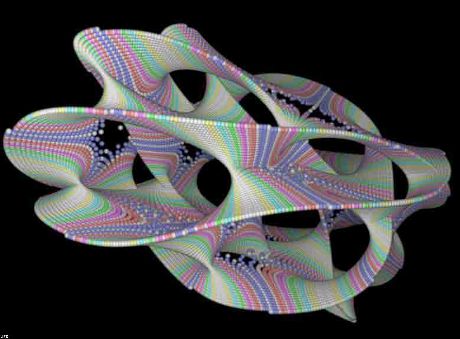

実は、この7次元図形という物が「ひも/M理論」ができる以前に、既に描かれていたのですね。それが「カラビ=ヤウ図形」と呼ばれている物です(勿論、模式的に2次元化して描かれているのですよ)。

カラビ=ヤウ図形

とにかく見て頂きましょう。左図が「カラビ=ヤウ図形」です。

とにかく見て頂きましょう。左図が「カラビ=ヤウ図形」です。

カラビ、ヤウというのはこの図形を考え出した2人の学者さんの名前です。

どこがどう7次元なのかさっぱり分かりませんが、こんな物らしいです。

しかも、「カラビ=ヤウ図形」は1種類だけではなく、いくつも発見されているそうです。

こんなものが、この世界の全ての位置に巻き上げられて存在しているのだとか。

右の図がそのイメージです(アニメーションしているはずですが、見えますかね)。

宇宙の始まり

で、「ひも/M理論」は、何でこんなことを考えているのかと言えば、それはひとつには「大統一理論」のためなのです。多数の実証実験によって、大きなスケールを取り扱うアインシュタインの相対性理論も、微小な世界を取り扱う量子力学も、どちらも正しいことが証明されています。

ところが、この二つを一緒にすると(相対性理論の数式と量子力学の数式を一緒に使うと)、その答は無限大となってしまい、計算が破綻してしまうのです。これはどうしたことでしょう?

何とかこの二つの理論を統一する理論はできないものかと頭を悩ませているところに登場したのが「ひも/M理論」なのでした。

この「ひも/M理論」によって、宇宙論も書き換えられることになります。

いや、実は、その前から書き換えられているのですが。よく耳にする「ビッグバン理論」というのがありますよね。この宇宙の始まりは、大爆発が起きてそこから様々な物質が宇宙全体に広がり、いや、宇宙自体が膨張し続けているのだという理論。

実は、この理論も既に不完全であるとされており、現時点での最新理論は「インフレーション仮説」というものに取って代わられているのですね。

あ、いや、別に「インフレーション仮説」は「ビッグバン理論」を否定しているわけではなくて、それはそれで正しいとしているのですが、「ビッグバン理論」が言うところのその最初の大爆発って何よ?というところを解き明かす仮説なのでした。

「インフレーション仮説」は、原初の大爆発の理屈を解き明かしたわけなのでした。

で、そこに「ひも/M理論」が組み込まれると……というのが、この本が書かれた時点での最新の状態なのですね。

その答はまだまだ分からないのですが、一つの考え方として「多元宇宙論」も登場してきます。

時間の矢

で、この宇宙の始まりのことが、実は時間とは何かという問題に深く関わってくるのですね。

時間に関する論点の一つとして、「時間の矢」と呼ばれる問題があります。

平たく言えば、どうして時間は一方向にしか流れないのか(矢の向きは一方向だけを向いているのか)という問題です。

そんなの当たり前じゃないって思うかもしれないけれど、物理学的には大問題なのです。

物理法則は、時間の未来においても過去においても全く同じように作用しますし、時間軸を逆にしてもそれは変わりません。そうであるならば、時間は一方向に(つまり未来に向かって)進まなければならない理由はなく、そうなっているのだとしたらそこには何か原因があるはずだと考えます。

これはまだ解明されていない問題なのですが、仮説として非常に有力なのが、先ほど出てきた「インフレーション仮説」から導かれる議論なのですね。つまり、時間の向きが一定になっているのは、この宇宙が生まれた時に原因があるということです。その考え方によると(細かいことははしょりますが)、宇宙の始まりは重力場をも考慮するならば、非常に斉一な整った状態にあったとされます(つまり、エントロピーが低い状態です)。この世界の物はすべてエントロピーが低い方から高い方へと移ろいます(エントロピーが高いというのは、より乱雑な状態ということです。斉一な状態よりも乱雑な状態の方が選択肢が増えるので、当然エントロピーは低い方から高い方へと移ります)。

部屋がいつの間にか散らかってしまうのも、エントロピーが高い状態に移って行ってるのですよ。

で、このエントロピーの増大こそが、時間の向きを決定づけているのです(複雑、乱雑な方から整った方へ逆に流れることは絶対に有り得ず、宇宙の始まりがそもそも非常に斉一な状態だったので、そこから始まった時間も不可逆なのだということです)。

ハンプティ・ダンプティではありませんが、割れてしまった卵(エントロピーが高い状態です)は決して元へ(割れていない卵のエントロピーは低いです)は戻らない、つまり時間は戻らないのですね。

ぜいぜい。ここまで一気に書きましたが、ワケワカランですよね〜。

でも、何だかとっても不思議な感じがしませんか?

全てを理解できなくても、こんなことが考えられているんだとか、こうなっていたの?というような素朴な驚きが満喫できる本です。

著者は量子物理学者なのですが、「例え」の使い方が大変お上手です。難解なことを、結構平易に説明してくれる手腕は見事です。

軽く読むというわけにはいかないでしょうけれど、物凄く面白いことは保障します。上下二冊の分厚い本ですが、読んで損はないですよ〜。

「ひも/M理論」のことをもっと詳しく知りたいという方は、本稿中でご紹介している同じ著者の「エレガントな宇宙」もオススメです。

086「大地」/パール・バック

舞台は中国。年代は、作中でははっきりとは記されていませんが、解説によれば日清戦争(1894〜1895)、義和団の乱(1900)、辛亥革命(1911〜1912)、清朝の滅亡(1912)、中国国民党の成立(1919)、南京事件(1927)等を題材にしているとのことであるので、時代背景としてはその頃と考えても良いのでしょうか。

舞台は中国。年代は、作中でははっきりとは記されていませんが、解説によれば日清戦争(1894〜1895)、義和団の乱(1900)、辛亥革命(1911〜1912)、清朝の滅亡(1912)、中国国民党の成立(1919)、南京事件(1927)等を題材にしているとのことであるので、時代背景としてはその頃と考えても良いのでしょうか。

親族3代に渡る物語です。

作者のパール・バックは1892年にアメリカ(ウェスト・ヴァージニア)で生まれたアメリカ人女性なのですが、その父親は宣教師であり、生後3か月で両親に連れられて中国に渡り(彼女の母親は中国で亡くなったそうです)、25歳の頃帰国したそうです。そのような彼女だからこそ、このような中国を舞台にした小説が書けたのでしょう。

「初代:王龍(ワンロン)の時代」

王龍は貧しい農民でしたが、村の富豪である黄家から奴隷(当時はそういう風習が普通にあったのです)の阿藍(アーラン)を妻にもらいうけることになりました。とにかく結婚さえできればまだ良いのです。阿藍は、決して美しくはないものの、黙々と働く芯の強い無口な女性でした。王龍は一生懸命働き、妻との間に3人の男の子と精白の女の子(もう一人女の子がいたかしら?)をもうけます。阿藍がしっかり者だったこともあり、徐々に暮らし向きも良くなっていきましたが、ある年、洪水による飢饉に見舞われます。多くの農民は土地を捨てて豊かな南方へと移動していきますが、王龍ら一家は最後まで踏みとどまります。とはいえ、それも限界となり、仕方なく一家で南に向かうことにしました。

南には、王龍達と同じ境遇の農民達が物乞いなどをして、また、金持ち達の施しである、今で言うなら難民救済所の食事の様な薄粥を食べながら、かろうじて日々を暮らしていました。王龍達一家も同じ事で、むしろで囲った壁沿いの場所を家として、阿藍と子供達は物乞いをし、王龍は車夫をしてその日その日をかろうじて生きていました。

しかし、この地方にも戦火が及ぶようになり、その混乱に乗じて王龍らは富豪の家から沢山の銀貨を盗み出すことに成功します。金を手にした王龍らは北の自分たちの土地に戻り(豊かな南にとどまる道もあったのではないかとも思いますが、王龍には北の土地への強い思いがあったのでしょうね)、あばら家を整え、種や農具を買い、再び農民としての生活を始めました。王龍らは手に入れた金で次々と土地を買い、前にも増して働くようになり、その甲斐もあってか、次第に裕福になり、人を雇い、仕舞いには今や零落した黄家の邸宅を買い取るまでになりました。阿藍も、余剰の金があると土地を買うことを勧め、王龍は、土地こそが最後まで頼りになるものなのだ、土地さえあれば何とかなると深く信じるようになります。

ですが、年を取ってから遊びを覚えると何とやらと言いますが、王龍もその例に漏れずでした。初めて行った娼館で買った蓮華に首っ丈になり、ついには金に物を言わせて第二夫人として家に迎え入れ、贅沢三昧の生活をさせるようになります。蓮華が望む物は何でも与え、ついには、阿藍が南方の戦乱のどさくさに紛れて手に入れ、その後肌身離さず持っていた真珠すら無理矢理取り上げて蓮華に与える始末(とはいえ、美しかった蓮華も最後にはぶくぶくと太った醜悪で淋しい女性に成りはててしまうのですけれど)。

他方、王龍にはだらしない叔父がおり、当時の中国の習わしから、王龍は零落した叔父一家の生活の面倒をみなければなりませんでした。叔父一家は王龍が裕福になったのを良いことに、全く働きもせず、贅に飽かした生活を送ります。いい加減嫌気がさした王龍は、ある時叔父一家を排除しようとしましたが、その時、叔父が近隣を荒らし回っている匪賊の幹部であることを知らされます。道理で匪賊らは王龍の家だけは荒らしに来なかったわけです。叔父一家を排除しようものなら、たちまち匪賊の餌食になることは目に見えていました。泣く泣く叔父一家の面倒を見続けざるを得ない王龍でした。しかし、いつまでもそんなことに耐えることはできず、遂に叔父らに阿片を与え(当時、阿片は高価な嗜好品として珍重されており、叔父らも喜んで自ら阿片に溺れていきます)、ついには廃人にしてしまいます。

「2代目:王大(ワンター)、王二(ワンアル)、王虎(ワンフー)の時代」

物語は、王龍の三人の男の子供達の代に移ります。幼かった頃はともかくとして、その後は裕福になった王龍のもとで育った3人の男子は、それぞれ別の道を歩み始めます。長兄の王大は、学者の道を選びますが、結局は酒色に溺れ、美しい妻を娶るも自分は醜く太り、優柔不断な男となり下がります。次男の王二は、商人となりましたが吝嗇家であり、利を貪る悪徳商人となります。妻に対しても女性的な魅力は求めず、しっかり者の農民の女性を選び子供をもうけます。三男の王三はその激しい気性と険しい容貌から王虎との異名を取り、軍人になります。

王虎は家を飛び出してしまい、しばらくはその行方が分かりませんでした。その間、王大は女性にだらしない贅沢三昧の生活を送り、亡くなった王龍が厳に戒めていたにもかかわらず、その贅沢な生活を維持するために、土地を切り売りし始めます。王二もさらなる富を狙って、投資資金を得るためにやはり土地を切り売りし始めるのでした。

軍人となった王虎は、貧しい農民達の境遇を改善してくれると信じていた将軍の元でめきめき頭角を現していきますが、ある程度の地方を平定してしまうと、将軍は安逸な生活に溺れだし、王虎から見ればただの腑抜けの老将軍に成り下がります。真っ当な世の中を作りたいと強く願う王虎は、遂に将軍を裏切る決意をし、自分を信じてついてきてくれる100人ばかりの兵と共に脱走し、一軍を起こします。手始めに、ある地方を牛耳っていた匪賊を打ち破り、公正な政治を行いました。軍も増強し、さらに多くの地方を平定しようとしますが、軍の維持費もばかにならず、裕福な王大、王二に資金的援助を請います。

王虎の名前はそれなりに有名になっており、また、この時代には主として北と南との間で戦争が絶えなかったこともあって、自分たちの保身を計るため、王大、王二の兄弟は王虎に喜んで資金援助をします。

王虎は、跡取りが欲しいとの理由のみから2人の妻を娶り(誰でも良かったのです、それぞれ、王大と王二が勧める二人の女性を妻にしたのです)、西欧思想を有する美しい妻との間には美人の女の子(愛蘭)を、伝統的な中国女性との間には男の子(王淵)をもうけます(この二人の妻の名前が思い出せない……というか、作中では「学問のある妻」、「そうでない方の妻」みたいな書き方しかしていなかったんじゃないかしら……違ってたらごめん)。

裕福な家に生まれ育った学問のある美しい妻は、その後、愛蘭を連れて南に行ってしまい、王虎とは別居するに至るのでした。

王虎は、男の子の王淵を跡取りと決め、幼い頃から柔弱と考えていた女性との接触を断たせ(それが淵の人格にも影響したのでしょうね)、軍事教育を施しますが、王淵は、祖父王龍の血をひいていたのでしょうか、農作業に心惹かれており、農民として生きたいと願っていました。しかし、峻厳な父である王虎の前ではそのようなことは言い出せず、言われるままに軍事を学びます。王虎も西欧の軍備が進んでいることは承知しており、南から白人の教師を招聘し、王淵の家庭教師につけます。優れた軍人となり、跡を継いで欲しいとの気持ちからですね。

時が経ち、王淵の家庭教師が進言しました。これ以上の教育をお望みなら、南の軍事学校で学ばなければなりません、と。王虎は子供を手元から離すことに抵抗ががありましたが、優れた軍人に育って欲しいという気持ちが勝り、部下をお供に付けて王淵を南に行かせます。

しかし、実はこれには策謀があったのです。当時、南を中心として革命気運が盛り上がっており、この白人家庭教師も、実は革命思想を持っており、王淵を革命軍に取り込もうという魂胆だったのです。次男王二の子供である猛も革命思想に染まっており、とうに家を出て革命軍に身を投じていたのでした。

「3代目:王淵(ワンシュァン)らの時代」

南の学校で学ぶ王淵は、虐げられた農民達を見るにつれ、確かに今の世の中はおかしいと考えるようになり、革命思想に傾いて行きます。革命思想はともかくとしても、南では西欧化された思想が主流であり、誰もが親が勝手に決めた相手と結婚するなどということは拒否しており、女性は自立すべきだとの思想が若い世代に確立していました。裕福な人々はスーツやドレスを身にまとい、ダンスパーティーに興じ、「自由恋愛」を楽しんでいました。

愛蘭は素晴らしく魅力的な女性に成長しており、ぎこちない淵を社交界に連れ回します。また、そこには、愛蘭を連れて出た王虎夫人が庇護する貧しい出自の美齢が甲斐甲斐しく働いていました。夫人は、ある時まで自分も学んでいた医学をゆくゆくは美齢に学ばせたいと考えていたのでした。

そして、淵は革命闘士となっていた猛と再会し、強く革命勢力に加わることを求められます。最初は煮え切らない淵でしたが、ある時、革命組織の物静かな女性と知り合います。勉強ができた淵に、その女性は勉強を教えて欲しいと願い出たのがきっかけでした。その後、徐々に二人は親しくなり、淵は、その女性から、愛の告白を受けるまでになります。ですが、どうしても煮え切らないのでした。その女性のこともあり、革命組織には加わることにしました。それなりの活動もしていたところ、弾圧が始まったのです。有無を言わせず多くの革命に加わっていた者が逮捕され、処刑されていきました。淵もその女性も例外ではなく、投獄されてしまいます。

これを知った王虎は、兄達からの援助も得て、莫大な金を使い、何とか淵だけは助け出しますが、女性は……おそらく殺されてしまったのでしょう。最後に淵と目を合わせるシーンがあります。

このままとどまるわけにも行かなくなった淵は、アメリカに逃亡します。そこで、王虎らからの資金援助を得て学問に没頭するのでした。

初めて見る西欧社会の進歩に驚愕する淵。コンプレックスもあるのでしょう。誰とも交わらず勉学に没頭し、優秀な成績をおさめます。西欧社会の進歩を認め、うらやみつつ、母国中国の後進振りに怒りを覚え、帰国後は必ず改革のために働くと決心するのでした。

ある時、教会で宣教師が中国の現状について話をする場に居合わせました。宣教師は、中国の貧民達の写真をスライドで映写しつつ、その悲惨な有様を語るのでした。恥辱にまみれた淵は、思わず大声で、それは嘘だ、そんな者は中国にはいないと怒鳴ってしまいます(内心では、確かにそういう貧しい農民達がいることは痛いほど分かっていたのに)。宣教師は、おだやかに、「あなたが暮らしていた場所にはいなかったのかもしれませんが、それよりもっと奥地に行けば目にすることができます」と諭します。泣きながら飛び出す淵。

アメリカ人の女性のメリーとの淡い心の交換もあります。淵が師事していた老教授の非常に真面目な娘さんがメリーです。最後にはKissを求められるところまで行くのですが、自分は帰らなければならない身であること、どうしても西欧的な自分になりきれないこと、その他様々な感情からメリーの気持ちを受け入れる事ができなかったのでした。

淵は6年間アメリカで過ごし、学位も得て中国に戻ります。

その道中、汽車の中で不潔でだらしない同国人の姿を見て、思わず怒鳴りつけてしまう淵なのでした。こんな奴らのために闘うのか?

家に戻ってみれば、老いて駄目になってしまった王虎を見ることになるのでした。不潔な家、ろくに家臣も残っておらず、老衰した父の姿に愕然となりました。

子としての礼を尽くした後(こういう中国的なことは、淵はどうしても捨て去ることができなかったのでした)、淵は南に出奔していた西欧思想のある王虎夫人の元に身を寄せることになります。そこで、美しい愛蘭が×イチ男とどうしても結婚するとすったもんだの場面に出くわします。既に子供を身ごもっていたという理由もあるのですけれどね(当時としては、それはそれはということだったのでしょう)。

愛蘭の母は嘆息します。愛蘭は確かに美しい。ですが、美しさを支える心が無かった。それは彼女の不幸なのだと。

愛蘭の結婚式の日、淵は、初めて美齢の静かな美しさに気付きます。美齢って覚えていますか?愛蘭の母親が庇護した娘で願い通り医学の道に進ませた女性です。

愛蘭は、それこそ咲き誇る花のように派手やかで美しいのですが、美齢には静かな美しさがある、と、淵には思えたのですね。

美齢は、やはり完全には西欧化していない女性に、淵には見えたこともあります。伝統的な中国人としての美徳も備えている女性と、淵には映ったのですね。

例えば、メリーと結婚することになったとして、老醜の身となった父親の王虎を見せられるかと言えば、それは淵には到底できないことでした。しかし、美齢にならそれは見せられると、そういう思いを抱いたのでした。

それで、淵は、結局、庇護者である夫人にその思いを伝えます。夫人は、淵の思いを美齢に伝えることを承諾するや否や、すぐに美齢をを呼び、ただただ客観的に淵の思いを美齢に伝えたのでした。何ていうことをするんだ!と淵は思ったんですね。もう少し、何て言うんでしょう、お膳立てなりなんなりがあっても良さそうなものなのに、こんなにストレートに……

美齢の答はこうでした。「それは、お受けしなければならないことなのでしょうか?」

夫人は言います。。「今は、自由恋愛の時代ですから、あなたが決めて良いのですよ。」

美齢は、医学を学びたい、そのためには結婚は考えていないと断ります。

夫人は、「でも、あなたは淵のことは好きなのでしょう?」と尋ねます。 「はい。お兄様として敬愛しています。」と答える美齢。

その後……

随分と長く書き連ねてしまいましたが、これが、「大地」の概ねのストーリーです。細かいところは記憶違いがあるかもしれませんが、勘弁してください。

こういう、中国のお話を、当時の西洋世界に読ませたというのは大きかったのではないかと思います(実際、相当に売れたそうですし、パール・バックはノーベル賞も受賞しています)。

この時代の本を読むと、今の作品に比べるとどうしても陳腐に思える部分があるのはやむを得ないことだと思います。

それを引き算したとしても、面白く読める作品であることに、今でも変わりはないと、再読(再々読かな?)でも思いました。

私が読んだのは、古い新潮文庫全4冊で、大作ではありますが、一冊ずつは比較的薄いので、是非チャレンジを。

085「老人と海」、 「誰がために鐘は鳴る」/ヘミングウェイ

手持ちのヘミングウェイの何冊かを再読してみました。どちらも有名な作品なので、既に多くの方がお読みになっていると思います。

ええ、僕ももちろん大分前に読んではいたのですけれど、情けないほどに記憶に残っていませんでした。

一番覚えていたのは、「老人と海」でしょうか。

では、僕と同じように、忘れてしまった人のために、「老人と海」辺りからいきましょうか。

「老人と海」

「老人と海」

僕の手元にあるのは、新潮社文庫で、福田恒存(本当はもっと難しい字なのですが出ないので勘弁)さんの訳のものです。

表紙も、この現在の文庫の表紙とは全く違っていて、当時の新潮社文庫の表紙絵はヘミングウェイの顔が描かれていました。

さて、僕の中に残っていた「老人と海」は、年老いた漁師が一人で漁に出て、カジキマグロの大物を釣り上げる死闘を描いた……という印象、記憶でした。

それはそれでその通りなのでしたが、サンチャゴ少年のことが全く欠落していたのでした。

主人公の「老人」は、かつてはマグロ捕りの名手でしたが、今は年老いてしまい、お金もなく、うらぶれてしまっていました。ですが、漁師見習いみたいなサンチャゴ少年は、老人のことが大好きで、何くれと無く世話をしてくれていました。サンチャゴ少年も今では「老人」とは別の船に乗り込む漁師の端くれです。

「老人」は、かつてのように大物のカジキをつり上げることを願い、ある日、一人で漁に出ます(漁ったってボートのような船ですよ)。そこで、大物のカジキをつり上げ、その後の死闘が描かれるという物語でした。

幾日にも及ぶ死闘で、年老いてもうしびれて駄目になってしまった片腕を叱咤しながら何とか浜にカジキを持ち帰ろうとする「老人」が描かれます。

「老人」は大リーグの野球が大好きだったんですねぇ(すっかり忘れていました)。

大好きだったディマジオのことを考えながら自分を励ましたりもします。

「魚類」との壮絶な戦いと言えば、すぐに思い浮かぶのは「白鯨」(鯨は「ほ乳類」ですね)ですが、あれとは全く違うテイストの作品となっています。

悲壮さがないのですよ。いえ、確かに壮絶な戦いなのですが、何故か乾いている……つまり、カラっとしているように感じました。

結末はすっかり忘れていました。あぁ、こうなっちゃうのね。

短いお話ですので、僕のように忘れてしまった方は是非読んでみてください。敢えて結末は書きませんので。

「誰がために鐘は鳴る」

「Kissするとき、どうして鼻は邪魔にならないの?」この有名なセリフが登場するのがこの作品です。

スペイン内戦を舞台にしたのが「誰がために鐘は鳴る」です。ヘミングウェイ自身、この内戦には資金援助等で関わったのだそうですね。

物語は、共和主義者の主人公であるロバート(スペイン読みすればロベルト)が、友軍の総攻撃に呼応して橋を爆破するという任務を負ってファシストに敵対している人民政府の非正規ゲリラ達の根城を訪れるところから始まります。

そこの長はパブロ。かつてはファシスト達と徹底的に闘った勇者だったのに、今では酒に溺れているふぬけに成り下がっていました。代わってみんなを率いていたのはパブロの妻である剛毅なジプシーのピラールでした。

ロバートは、そこで、マリアと出会います。マリアは、ファシスト達に蹂躙され、髪を刈り取られまでしていたところをピラール達に救われ、今では一緒に生活していた19歳の女性でした。

ロバートの作戦行動までに残された日はわずか。その間に、ロバートとマリアは運命的な恋に堕ちます。

初めて結ばれる夜、マリアが囁いたのが冒頭の台詞でした。

さて、物語についてですが、率直な感想を言えば、これは、まるで「深夜プラス1」や、過日読了した「鷲は舞い降りた」と同様のテイストの作品に感じました。

ヘミングウェイって言うと、何だか純文学、世界の名作みたいなイメージありませんか?

それ、違うと思う。

今回再読して思ったのは、これは、「娯楽小説」であるということです。いえ、「娯楽小説」=低俗なんていう馬鹿なことを言いたいのではありませんよ、念のため。

そうではなくて、サスペンスやハードボイルドのテイストを満載した、楽しんで読める小説なんだということなんです。

どうも、ヘミングウェイという名前が大きく成りすぎている感があるのですかねぇ。そのため、余計敬遠されているのではないかと感じました。

もっと、もっと軽い読み物だと思いました。

そう、「武器よさらば」も読み直しましたが、やはり、「軽い」です。

軽いのは、決して悪いことではありません。何よりも、それが持ち味のヘミングウェイから軽さを取ってしまったらどんなにつまらなくなってしまうことでしょう。

あまり構えずに、ちょっと面白い本はないかな?と思ったら、そこでヘミングウェイですよ!

084 「隠し部屋を査察して」/エリック・マコーマック

非常に奇怪で不思議な作品を集めた短編集です。中には極めてグロテスクだったり、エロティックな描写も結構出てきます。

ですが、この感性は特筆に値すると思います。最近、再読しましたので、いくつかの作品をご紹介しましょう。

「隠し部屋を査察して」

表題作です。主人公は、とある入植地に赴任した査察官です。この入植地には6軒の家があり、それぞれの家には夫婦の管理人が住んでいます。そして、その地下には「隠し部屋」があり、囚人が一人ずつ収容されています。査察官は、月に一度、隠し部屋を査察して、それぞれの囚人が無事でいるかどうかを確認しなければならないのですが、囚人がすこぶる付きの奇怪な人達です。例えば、魔女だと告発されたために裁判にかけられたところ、判事の前で4時間に渡りとんでもない物を嘔吐し続けた女性.。嘔吐したものはと言えば、ウツボ4匹、44口径の巨大なピストル、花崗岩のいくつかの塊、1ダースもの動物の毛玉、文字が書かれた羊皮紙等々。あぁ、判事が目を背けずにその羊皮紙に書かれている事を読んでいたら命を落とさずに済んだかもしれないのに……とか、森の空き地に勝手に実物大(!)のガレオン船(奴隷船ですね)の精巧な模型を作り上げてしまった男とか。そんな囚人達を査察していた査察官ですら、この後……。

「パタゴニアの悲しい物語」

パタゴニアにいるというミロドンという不思議な動物を捕獲するために上陸した船乗り一行の物語です。明日はミロドンを探しに行くという晩、船乗り達は慣例なのでしょうか、各々物語を語り合い、評価し合うということを始めました。その物語がそれぞれ怖いのです。例えば、船長の物語は、南ボルネオに行った時の体験談でしたが、とある村では蜘蛛の神を崇拝していたそうです。その蜘蛛を奉った神殿の守護者(と、その予備)を養成するため、呪術師達は、近隣の村から男の子の赤ん坊をさらってきては何年もかけて守護者に育てたのだそうです。それが強烈で。さらってきた赤ん坊を、幼い頃から少しずつ上半身をひねっては固定していき、ついには上半身が真後ろを向くようにしてしまいます。そしてその後、手と足の間に膜を移植してしまうことから、その者は蜘蛛のように四つんばいにしか歩けなくなります。つまりは、顔は下を向いていて、剥き出しの生殖器が上を向いているという異形の者になり……

「刈り跡」

私が、初読の時も再読の時も、やはり一番印象に残った作品です。7月7日午前6時、カナダのサスカチュワンにある村から、それは始まりました。風のような音と伴に、突然大草原の表面に亀裂が走り始めたのです。その亀裂は幅100メートル、深さ30メートルの溝で、断面は人工的としか見えない程に極めて滑らか。その溝が時速1600キロの猛スピードで走り始めたのです。行く手にあった物はことごとく消滅してしまいます。とある農家はその溝の進路に半分だけかかっていたのですが、ちょうど半分がすっぱりと消滅してしまい、消滅した側にいた人々もいなくなってしまいました。この溝は「刈り跡」と呼ばれるようになりますが、これが世界中を走り始めたのです。ものすごいスケールの話ですよね。もちろん、軍もマスコミもも追いかけまくります。でも、ここに作者の、何だろう、アイロニー? じゃなければ何と表現したら良いのだろう。すごく不思議な感覚が盛り込まれています。悲惨さは何もないのです。あまりにもきれいに、スパっと「刈り跡」が作られていくことに、人類はどう対処したかというと……。

「趣味」

鉄道会社を退職した老人は、自分の趣味に没頭したいという理由から旅に出た挙げ句、見知らぬ町のとある夫婦が住む家の地下室に間借りしました。老人は、来る日も来る日も鍵をかけた地下室で長時間作業を続け、完成するまでは地下室に入らないように夫婦に言い渡します。どうやら精巧な鉄道模型を作っている様子です。家主の夫婦は老人のこれまでの仕事のこともあり、その夢にも理解を示し、全面的に協力します。が、老人が余りにも作業に没頭するのでその健康を心配し始めたところ、突如、大音響が地下室から響き渡ります……

といった感じの作品が多数収録されています。一つの作品の長さはかなり短めですが、どれも奇妙な味わいを有しています。

私は、かなり好きだと思います、こういうタイプって。

残念ながら、著者の作品で、現在普通に入手できるのはこの一冊だけのようです。

もう少し、こういう作品も評価されてもいいのになって思います。

083 「阿房列車」/内田百饟

内田百饟(「饟」の字は機種依存文字なので、お使いの機種によっては表示されないかもしれません。門構えの中に月を書いて「けん」と読ませます)を読みたいと思っていましたが、さて、どこから読みましょうかと迷っていました。やっぱり「阿房列車」からかなぁ、と考えましたが、次に困ったのは、色んな出版社から色んな本が出ているのだけれど、どれが良いのだろうかということでした。

文庫で、現在入手し易いところで言えば、写真の新潮文庫とちくま文庫があるようです。新潮文庫の方は「第一阿房列車」〜「第三阿房列車」までの全3冊なのに対して、ちくま文庫の方は、「内田百饟集成」として出ている中の第1巻目です。他の百饟の作品も読みたいので、ちくま文庫の方が揃いで手に入るから魅力的でしたが、他方、新潮文庫が3冊に別れているけど、その全てがちゃんとちくまの1冊に収録されているのかなぁとの不安もありました。色々調べてみたのですが、どうにも分からなかったので、「えいやっ」という感じで新潮文庫全3冊の方を選びました。買ってみて分かりましたが、やはり、ちくま文庫の方には全部は収録されていませんでした。

煩を厭わずにご参考までに書いておきますと、ちくま文庫に収録されているのは、「特別阿房列車―東京・大阪」、「区間阿房列車―国府津・御殿場線・沼津・由比・興津・静岡」、「鹿児島阿房列車前章―尾ノ道・呉線・広島・博多」、「鹿児島阿房列車後章―鹿児島・肥薩線・八代」、「東北本線阿房列車―福島・盛岡・浅虫」、「奥羽本線阿房列車前章―青森・秋田」、「奥羽本線阿房列車後章―横手・横黒線・山形・仙山線・松島」、「雪中新潟阿房列車―上野・新潟」、「春光山陽特別阿房列車―東京・京都・博多・八代」です。

新潮文庫版にはこれらに加えて、さらに「雪解横手阿房列車」、「雷九州阿房列車前章」、「雷九州阿房列車後章」、「長崎の鴉」、「房総鼻眼鏡」、「隧道の白百合」、「菅田庵の狐」、「時雨の清見潟」、「列車寝台の猿」が収録されていました(新潮文庫版にも、それぞれの行き先である地名が付記されていますが、面倒なのでそこは省略)。

さて、「阿房列車」とは一体何でしょうか。くれぐれもご注意下さい、「あぼう列車」ではなく、「あほう(阿呆の意味)列車」なのですから。

これを説明するには、記念すべきシリーズ第一作目の有名な書き出しを引用するのが良さそうです。「阿房と云うのは、人の思わくに調子を合わせてそう云うだけの話で、自分で勿論阿房だなどと考えてはいない。用事がなければどこへも行ってはいけないと云うわけはない。なんにも用事がないけれど、汽車に乗って大阪へ行って来ようと思う。」ということです。つまり、百饟先生は、本当に用事は何も無いのだけれど、ただただ大好きな汽車に乗って旅をしたいというだけの気持ちから、借金までして旅費を工面して旅に出るのでした。その時に乗る汽車を「阿房列車」と呼び、様々な旅のことを書いた紀行文が「阿房列車」シリーズなのでした。

百饟先生ってどんな人かと言えば、夏目漱石の弟子です(詳しくは、Wikipediaなどをご参照下さい)。大変文章に厳しい方だったようです。……「あれ?さっきの引用文は現代かな使いだったけど?」と気付いたあなたは鋭い!そうなんです。もちろん、原典は旧字、旧仮名遣いなのですが、どうも現在市販されている文庫は、御遺族の承諾を頂いて、基本的に現代仮名遣いに直してあるようです(ただし、例えば、「著く(着く)」、「這入って(入って)」などの表記は一部残されています)。原典の味わいが無いとの批判もあるようですが、読みやすいことは読みやすいです。でも、百饟先生がこれを読んだら怒るでしょうねぇ。

さて、「阿房列車」に戻りましょう。そんなに汽車の旅が好きなら、きっと、事前に色々入念に準備して……などと思うのが普通ですが、これが全然! 一応、ルートだけは念入りに考えているようですが、何事にも縛られるのが嫌いで、特に用事もないけれど、ふらっと旅に出るというのがお好きだったようで、切符も事前に買ったりせず、敢えて当日買うことにこだわります(前日、乗車駅まで行って混雑具合を確認までしているのだから、その時に切符を買えば良いものを買わないのですね)。当日満席だったら行くのをやめれば良いなどと平気で言います(それが阿房列車なのだそうで)。また、乗り換えの接続が一番良い列車を選んで、その時間に合わせて旅程を組むのが普通ですが、百饟先生は朝が大の苦手です。夜更かしをするせいもあるでしょうけれど、百饟先生の時計には「午前中」などという時間は無いのです。そのため、ものすご〜く不便になるのを承知で、敢えて遅い時間に出発する列車にしか乗りません(そのために、無駄に一泊しなければならなくなったとしても)。そしてまた、百饟先生は、「乗り鉄」ですね。列車にもこだわりがあって、1等車が一番えらいから1等車が大好きです(お金が無いっていうのに!)。列車編成によっては1等車が無い場合もあるのですが、じゃあ、その場合は2等車に乗るかと言えば、2等車は嫌いだそうで(どうも2等車に乗ってくる乗客の顔つきが気にくわないそうです)、2等車に乗るくらいなら3等車の方が良いのだとか。まったくワガママな爺さんでしょ?(もっとも、この辺りのこだわりは、「阿房列車」の旅を重ねていく内に、徐々に緩和されてくるようで、最後の方になると文句を言いながらも朝出発する列車に乗ったりもしています)。

もう一つのワガママと言えば、百饟先生は一人旅は絶対に嫌なのです。それで、いつも「阿房列車」の旅に同行するのが、当時、国鉄の職員だった弟子の「ヒマラヤ山系」氏なのです。「ヒマラヤ山系」ってすごい名前でしょ?これも百饟先生がつけたあだ名なのです(その正体は、作家の平山三郎氏だそうです)。この「山系」氏が良い味を出してるんですよね〜。百饟先生はひどいですよぉ。先生を待っている「山系」氏を見つけると、後ろからステッキで頭をコツンと叩いたり、「どぶ鼠」呼ばわりしたり、旅先の宿での待遇が気にくわなかったりすると、それは「山系が持ってきた猫の死骸のようなきたない鞄のせいだ」と決めつけたりします(でも、そういうのが嫌らしくは感じなくて、なんともほのぼのとユーモラスなのです)。

道中での百饟先生と「ヒマラヤ山系」君の会話がまたゆる〜くて良いんだわ、これが。ちょっと引用してみましょうか。

「いい景色だねえ」

「はあ」

「貴君はそう思わないか」

「僕がですか」

「窓の外のあの色の配合を御覧なさい」

「見ました」

「そこへ時雨が降りそそいでいる」(「そそぐ」は小難しい漢字なのですが出ないので勘弁)

「そうです」

「だからどうなのだ」

「はあ。別に」

何とも張り合いのない、つまらない会話のように思われるかもしれませんが、この味が良いんだなぁ。「ヒマラヤ山系」氏という絶妙なパートナーがあってこその「阿房列車」だと思うのですね。

で、この二人は旅に出て何をするかというと……何もしないのです。列車に乗り込み、件の様な会話をしたり、あるいは二人とも黙っていたり。百饟先生は「乗り鉄」ですから、車窓の眺めを楽しんだり。二人ともお酒が大好きなのですが、百饟先生は昼酒はお嫌いなようで。いや、実は大好きなのだけれど、これは控えていて。だから、昼の間は食堂車には行かないのです(他の乗客がお酒を飲んでいたりするとたまらなくなるから)。でも、早くお酒を飲みたくて仕方がないので、早い時間から二人で食堂車に行き、そこで長尻をを決め込んで飲み続けます。宿に着いても別に何をするわけでなし。どこへ行くわけでもありません。もてあますほどの時間があることはまったく苦にならず、それを楽しんでいます。温泉地に行ったからと言って風呂に入ることもせず、観光地の見物をするわけでもなし。二人してぶらりと宿を出てタクシーに乗り込むことがありますが、行き先なんて決まっていないので、「どこへ行きますか?」との運転手さんの問いに対しても、「どこでも良いんだ」と答える始末。運転手さんが、地元の名所に案内しても、ろくに見もせずに引き返したり、ひどい時には車から降りもせず、ただぐるぐる回って帰ってくるだけ。ただただ、宿で夜のお膳が出るのを楽しみにしています(そこでまた酒を酌み交わすのですね)。

用事の無い「阿房列車」ですから、もちろん基本的に人を訪ねるようなこともしないのですが、百饟先生は有名人なのでしょうね。行く先々でマスコミに追いかけられ、インタビューされることも度々。すげなく断るかと思えば、嫌々ではありますが、あちらも仕事で来ているのだろうから、まぁ、無駄だがと思いながらも答えてあげたりします。はたまた、国鉄サイドも随分と気を遣ってくれるようで、行く先々の駅では駅長室をよく訪れて歓待され、車や宿の手配をしてもらいます。国鉄職員と一緒に飲むこともしばしば。百饟先生は愛されていたのでしょうね(法政大学で教鞭を執っていました)。全国にいる教え子(この「教え子」っていう言葉が大嫌いだそうですが)達が会いに来てくれたりもします。

「阿房列車」を読み始めて、しばらくして気付いたことの一つに、やたらに雨が降る旅だなぁということでした。毎度といって良いほど雨が降ります。百饟先生は、そのことにも途中で触れています。何でも、「ヒマラヤ山系」君は稀代の雨男なのだそうで。どうりで。九州に出かけた時など、記録的な豪雨に見舞われ、鉄道も不通になりまくりますが、何とも運の良い2人でして、何とかすり抜けて帰京します。

百饟先生は、八代がお気に召したようで、シリーズの中で4回も訪れます。いつも同じ旅館に泊まるのですが、最後の時は、その旅館の池を楽しみにしていて、事前に池に水を張っておくようにと言いつけるほど。ところが、どうしたわけか、この旅行の時は「山系」氏の神通力も失せたようで、良いお天気続きで、池の水もすっかり干上がっていました。それを見た百饟先生曰く、「つまんないの」。何とも可愛いじゃありませんか(でもこの後、「山系」氏の神通力が発揮され、大雨になって池の水が溢れてきたりします)。

なんとも、のほほん、ほのぼのとした、うれしくなるような旅行記です。

書いていることは、同じ様なことの繰り返しで、毎度持ってくる2本の魔法瓶に詰めた熱燗だけでは足りなくなって、ボイ(ボーイ、給仕)に頼んでお酒を買ってきてもらったり、辞退しているにもかかわらず、「阿房列車」が出るとなると何をおいても見送り、出迎えにやってくる弟子のこと。

何をするでもない、用事のない旅って、何て贅沢なんでしょう、って、少しうらやましくなってしまいました。

082 「大聖堂〜果てしなき世界〜」/ケン・フォレット

この本は、寝る前に寝床で読んだりしない方が良い。物語の続きが気になって、必ず眠れなくなるから。

本書は、039で紹介した「大聖堂」の続編である。

実に18年かかってようやく書き上げられた続編なのである。

世に数多ある「続編」というものの中には、前作と違った趣向にしようと考えてか、あるいは「二番煎じ」、「安易な水増し」との誹りを免れようとしてか、時として前作のテイストとは全く違ったものになってしまう作品もあるが(その多くはがっかりするのだが)、この作品に限って言えば、その様な心配は全く無用である。

大体、続編を読もうと思った読者というのは、前作がとても面白いと感じた人達なのであって、もう一度前作のような話を読みたいという気持ちを強く持っているはずだと、私は思う。

前作の「大聖堂」を面白く読んで下さった方は、安心してこの続編のページをめくって欲しい。あなたの期待は決して裏切られることはないと保障しよう。

前作の「大聖堂」は(039の紹介にも書いた通り)、1123年〜1174年までの出来事を描いていた。

本作は、その後の1327年〜1361年までを描く。舞台は、前作の主人公であったトム・ビルダーとその息子達が念願叶って建設した大聖堂があるキングスブリッジである(もちろん、キングスブリッジ大聖堂も健在である)。その後のトムの血をひく者も登場する人々の物語である。

物語の中核をなすのは、マーティンとラルフの兄弟。そしてそこにからむカリス、グウェンダらの女性達。

マーティンは自分で工夫して弓を作るような才能を持ち、ラルフは粗暴ではあるが運動能力に優れた弟。彼等の父親は騎士であったことから、二人の息子にも騎士になってもらいたいと願っているが、今は没落している。

その後、ふとしたことから、ラルフはシャーリング伯のスクワイア(作中では「騎士見習い」と訳されているが、一般には「盾持ち」などと言われる立場)に取り立てられる。兄のマーティンも志願するが、「お前は職人になると良い」と言われてしまう。

騎士になる夢を断たれたマーティンは、仕方なく大工の親方であるエルフリックの下で徒弟として働くが、元来才能があったのだろう。めきめきと腕を上げていく。しかし、父親は自分の夢を担ったラルフに大きな期待をかけるばかり。それでもマーティンはエルフリックの理不尽な仕打ちに耐えながら、あと少しで徒弟期間を明けるまでに勤め上げていたのだが……。

一方、女性達はと言えば、裕福なギルドの長老(オールダーマン)の娘カリスは、聡い子供で、父親をよく助け、医学に興味を抱く。しかし、当時は医術を行うことが出来るのは男性修道士に限られており、かろうじて修道女が看護婦(古い言い方だが)として働くことが出来る程度。けれども、修道士達の「医術」とは、古い言い伝えを墨守するだけのもので、中には多少効き目がある治療法もなくは無いが、多くは、何でもかんでも瀉血し、動物の糞を与えるなどの何の効能も根拠もない、有害なものでしかなかった。カリスは、自分の未来に対して確たる進路も定まらないまま、しかし、男性に縛られることを拒否しつつも、マーティンに魅かれ、二人は愛し合うようになる。

カリスと親しいグウェンダは自由労働者の家の子供。自由などと言えば聞こえは良いが、要は土地を持つことも出来ず、何の資産もなく、ただ自らの労働力を、土地を有する農民に提供してわずかな賃金を得るだけの搾取された貧しい生活を強いられる立場であった。

グウェンダの父親は、農作業の無くなる冬を越すために、子供達に盗みをさせて一家の生計を維持している。しかもとんでもないことに、ついにはまだ幼い娘のグウェンダを牛と交換に売り飛ばしてしまうような卑劣な奴である。……まぁ、卑劣と言えば簡単だが、一家を養っていくためにはそれも仕方がない時代だったのかもしれない。売り飛ばされたグウェンダは売春を強要させられそうになるが、すんでの所で逃げ帰り、母親に助けを求めるのだが、母親は父親(つまり、彼女の夫)を非難するどころか、「仕方なかったんだよ。それより只で牛が手に入ったっていうことじゃないか。」などと言う始末。重ねて、父親は再びグウェンダを売り飛ばそうと画策する。あぁ……

家を飛び出したグウェンダは、綺麗な顔立ちの農民のウルフリックに恋をする。グウェンダは自分の器量が良くないことは自覚していながらも、必ずウルフリックを自分のものにすると誓う。しかし、ウルフリックは、美人のアネットにぞっこんであり、アネットもウルフリックに媚びを売っている状態。こりゃあ、結構望み薄かも……

とある日、スクワイアとなったラルフがやってきて、美人のアネットに目を付ける。傲慢なラルフは衆人の前でアネットの身体をまさぐり、強引にものにしようとする。これを見ていたウルフリックは、ためらわずにラルフの顔面に一発お見舞いし(当時の身分関係から言えば、農民がスクワイアに手を出すなど考えられないこと)、その鼻をへし折ってしまう。この一件が後々までたたるんだが。

さて、キングスブリッジ大聖堂にいる聖職者達はどうだろうか。この時代には修道院も併設されており、修道女達も一緒に暮らしている。

院長アントニーは、保守的かつ優柔不断な性格で、オールダーマンらが建設的な意見を具申してもことごとく却下する始末。商人達からすれば、キングスブリッジの繁栄をことさら邪魔しているようにしか思えない。若き修道士であるゴドウィンは、そもそも修道女との生活圏があいまいな現在の大聖堂のあり方自体に危惧感を抱いている上、アントニー院長のような財政のやり方ではキングスブリッジは没落していく一方だと考えており、閉塞した現状を何とか打開したいと願っていた。そして、ゴドウィンが愛してやまない母親の勧めもあり、グウェンダの兄であり、どういうわけか大聖堂に憧れて勝手に下働きをしていたフィルモンに目をかけてやるようになる。

続編には、様々なエピソードと共に、登場人物達の愛憎劇も描かれる。マーティンとカリスの関係も然り。

この二人のやりとりを読んでいて、マーティンに同情してしまうのは私が男性だからだろうか。カリスの選択や行動に、時として身勝手な、理不尽なものを多く感じてしまったように思える。女性の読者は、この辺りはどう感じるのだろうか?

そうそう、女性の読者と言えば、もう一つ気にかかることがある。

私がこの続編を読んでいて、一つ、とても気になったことがある。それは、性描写がかなり露骨に繰り返されたことである。このような時代であり、ある意味奔放なところがあったのかもしれないし、それを描き出すためには生々しさは効果的ではあったのかもしれないが、それでもその描き方が私には好きになれなかったのである。同じ事を書くにしても書き方はあるだろうと正直思ったのだが、女性読者はどう感じるのだろうか? というのは、かなりの部分は女性から見た「性」の描き方をしているからである(別に、女性は性描写をいやらしく感じるだろうなどという、皮相なことを言っているのではないのでご了解を)。

ストーリーの紹介はここまで。

どうだろうか、前作の「大聖堂」を読んだ方は、「うん、まさしくあの通りだ!」と納得して頂けただろうか。

もちろん、ここで紹介したストーリーはさわりもさわり、ほんのはじまりの部分であり、この先沢山の出来事が連なる長い物語が待っている。

1冊約650ページ前後の分厚い文庫本で3冊であるが、怖じ気づかないで欲しい。今時の文庫本の活字は大きいので、昔の文庫本を知っているのであれば、ページ数に恐れをなすことはない。加えて、以下に書くように、気付かないうちにどんどんページはめくられていくので、どうか、外見の分厚さに恐れをなさずに手に取って頂きたい。

冒頭で、この本を読むと眠れなくなると書いたが、その理由はいくつかあるように思われる。私が思うところのいくつかを挙げてみると……

1 次々に起きるエピソードが、いくつか多重並行的に進んで行くが、しばらく読み進むと、現在進んでいるエピソードは良いところで「おあずけ」をくい、以前気になっていた別のエピソードが語られるという構成になっている。従って、どこまで読み進んでも、次々と現れるエピソードの結末が気になってしまい、ついついページをめくることとなる。

2 登場人物のキャラクターがはっきりしており、悪い奴はとことん悪い。ほんとうに腹が立つ位、悪辣である。その力は計り知れず、善玉の登場人物がなんとかこしらえたものが、あっという間に瓦解させられることが度々である。あるいは優柔不断な奴はどこまで行ってもそのままであり、はがゆさ満点である。

3 1とも関係するが、章の長さが絶妙である。長すぎることは決して無く、良いタイミングで切り替わる。

その他にも上手なところはいくつもあるだろうけれど、これらのことが作用して、次を読みたくなってしまうようだ。

前作の「大聖堂」はとても力を入れて勧めたが、本作も同様にお勧めできる作品である。

前作を読んでいる方は、心おきなく本作を楽しんで欲しい。

前作を読んでいない方も、本作は、「続編」ではあるが、前作とは別のストーリーであるので、望むなら本作から読み始めても構わない。その場合、多少知らない名前も出てくるが、構わずに読み進んで頂いて一向に差し支えない。……ではあるけれど、やはり、前作から読み始めることをお勧めするが。

081 「通訳」/ディエゴ・マラーニ

語学って、ものすごーく苦手なんです。もう、それは本当にキライだぁというレベル位に。

でも、仕事で、数年前には国際会議に頻繁に行かなければならない時期もあって。私が行っていた一般の会議だと、大体1回が2週間のセッションなんですね。その間、毎日会議に出るわけですが、議事録のようなものも記録するわけです。最初はもちろん日本語で書いていましたが、これは、どうしても脳内翻訳のワンクッションを必要とするので遅くなるんですね。とはいえ、最初の頃にはそれしかできなくて。

でも慣れるもんですねぇ。何回か参加しているうちに、英語でメモを書き始めるようになりました(これは自然に)。その方が全然早いし、それに慣れてくると発言者の言ったジョークまで英語でメモしていたりしました。きっと、その時、自分の思考も英語になっていたんじゃないかなぁと思います(今ではそんな仕事からもすっかり離れてしまったので、まったくできなくなっちゃいましたよん)。

そう、言葉って、思考を拘束するのです。

これを読んで下さっているみなさんも、色々脳内で考えたりしているけれど、それは日本語で考えているでしょ?

でも、別の言語を使う時には、それに馴染んでいたら、思考もその言語でしているんですよ(もっと大昔、英語圏の国に滞在していた最後の頃、英語のTVドラマを見ていた時、「あ、英語で考えていた」って実感したこともあります)。

この作品は、国際会議のスタッフが主人公です。仕事柄、何カ国語かできるのですけれど、自分が管轄しているセクションの通訳にちょっと変な人がいてトラブルが発生します。

モニターしてみると、確かに問題がありそう。

で、結局解雇しなければならなくなり、そのことを通告しますが、当の通訳人は解雇しないでくれと哀願すらします。

ですが、そういうわけにもいかず……

その時、通訳人が、何語か分からないのですが、不思議な言葉をしゃべります。

その言葉が耳に付いてしまって、それからというもの……

という、ある意味とても怖いお話です。

作者さんも、そういうお仕事をされていたそうです。

佳作だと思います。

080 「禁色」/三島 由紀夫

な〜んで、三島の最初の紹介が「ホモ本」(いやらしい書き方ですみません、敢えてです)の「禁色」(「きんじき」)なの! という声が聞こえてきそうではあります。

な〜んで、三島の最初の紹介が「ホモ本」(いやらしい書き方ですみません、敢えてです)の「禁色」(「きんじき」)なの! という声が聞こえてきそうではあります。

うん、なんで、だろうね。

三島由紀夫って、結構好きなんですよ。何ていうのかなぁ、すごく論理的だと感じます。構成もきっちりしているし、「法律屋」としては、すっと分かる文章なんですよね。

いえ、それは、私が、法律屋になる前から、好きだったんですよ。中学、高校生の頃から沢山読んでいました。

法律屋になった今、読み直してみても、やっぱり好きだし、より以前より、そのクリアな論旨に惹かれるように思います。

さて、それで何故最初が「禁色」かですよね。

あのね、本当は、「真夏の死」に収録されている「翼」という作品が大好きなのでした。

だけど、今回は「禁色」にすることにしました。

「禁色」というのは、読んで字の如しで、禁じられたセクシュアリティのことを描いているわけです。

それは、一つには、ホモ・セクシュアリティのことです。

「悠ちゃん」(本名は悠一ですが、「その世界」では○○ちゃんと呼ばれるのが、当時は、そうだったのかな。彼も「悠ちゃん」です)という、絶世の美青年が主人公……いや、主人公は、老醜の作家である檜俊輔ではないのかな?

悠ちゃんは、とても若くて美しい康子さんに思われていて、康子さんに請われて二人して泊まりがけの旅に出ます。

康子さんは、その幾日かの旅の間に、結ばれることを願っていたのですけれど、悠ちゃんは、男性しか愛せなかったので、辛くて仕方がない旅だったわけですね。

そんな時、老醜の作家俊輔と出会い、思わず自分の秘密を明かしてしまった悠一。

俊輔も屈折しまくっていて、とある女性に対する復讐心のような、根にしこったことを悠一に仮託しようとします(大金を援助してでも)。

という、かなりなお話。

これ、俊輔って、三島自身を仮装しているのではないのかしらん……

さて、洋の東西を問わず、世の文豪、偉人には、ホモ・セクシュアリティの方は数多います。

そういうことは、色々な作品や評論を読んでいけば、いやでも分かります。

私は、残念ながら、そちらの方はどうにも趣味に合わないので、多分どうにもできない領域なのですけれど、少しだけ、精神論みたいなところでは、分からなくもない、かもしれません。少なくとも、例えばこの作品を読んで、嫌悪感みたいなものは一切ありませんですよ。

途中まで読んできて、すごく共感できたのは、康子さんのキモチなのでした。

ええ、悠一と結婚して、子供も出来た後、とある悪意の手紙が届き、悠一がホモ・セクシュアルだという暴露をされるのですが、それはほとんど堪えないのね、康子さんにとっては。

その気持ちがとても理解できるように思えました。

むしろ、悠一の放蕩の相手が女性ではなかったということが、救いだったのかもしれない。

そういう人なのだから、と。

でも、これは残酷な物語だから、そのままにはしてくれないのですけれど。

あらすじを追うようなご紹介は控えたいと、前々から思っているので(でもやっちゃうんだけどね)、ここでも自制して少し方向を変えますね。

ひとつだけ、「彼等」の思想に違和感を抱くところと言えば、女性をあまりにも醜悪な、「なまもの」みたいに感じる感性でしょうか。

それは、あぁ、それは分からなくもないのですけれど、でも、「お前だってそうだろ」と、還元しちゃうみたいです。

きれいごとに、し過ぎているようにも、思えるのですね。

おっと、別に、ここでホモ・セクシュアリティのことを書こうと思ったわけではないのです。

そういう主題ですけれど、しっかり書き込まれた小説として、「禁色」という作品もありますよ、というご紹介でした。

構築美というか、どうにもしっかり組み立てられているのが、息苦しくなければ(私は、そこが美しいと感じますけれど)、読んでご覧になってはいかがでしょうか?

079 「ナジャ」/アンドレ・ブルトン

アンドレ・ブルトンは、シュルレアリスムの総帥などと言われています。

アンドレ・ブルトンは、シュルレアリスムの総帥などと言われています。

そうそう、ここが肝心。日本では、よく「シュール・レアリズム」などと書かれていたりしますけれど、これは、とんでもなく間違い。

「シュールな」みたいな、形容詞を使うことがあるけれど、それも、かなり間違い。そこで言おうとしているイメージと、シュルレアリスムとは、おそらくとてもかけ離れたものじゃないだろうか、と感じています。

この辺のことは、巌谷國士さんなどの丁寧な解説を読んで頂けたら了解して頂けるように思います。

で、そのシュルレアリスムの総帥たるアンドレ・ブルトンが書いたのが本書です。

アンドレ・ブルトンの文章って、すっごく読みにくいのです。

「わざと」なのかも知れないけれど、文章を区切らないのね。だらだらと、しかも違うテーマだって一緒くたにして一文の中に垂れ流しているような……

長いし、非常に観念的だし。

このHPの「今年読んだ本」などを見て下さっている方ならお分かりの通り、「アンドレ・ブルトン集成」(既に絶版)なども頑張って買い集めて読んではいるのですけれど、とても読みづらいです。

そんなブルトンの中で、かなり読みやすく、しかも、ある意味代表作の様に扱われているのが、「ナジャ」じゃないかな。

ブルトンが、パリの街を歩いていた時、何だか奇矯な格好をした、貧しい若い女性と出会います。

声をかけてみて、カフェでお茶したりします。

魅かれたのでしょうね。

ナジャに会いたくて、また、同じ場所などを彷徨ったりします。

また、出会えて、そうして、一緒にいる時間を沢山持つようになります。

あ、もちろん、このころは、ブルトンだって結婚していて奥様もいらっしゃいますけれど。

こう言っても良いのなら、「恋愛感情」(あー、嫌だな、この言葉)はあったと思いますよ。

二人で、あてもないような長い(短い?)列車の旅などもします。

そんな、逢瀬を書いているのが「ナジャ」なのでした。

その時々の、壊れやすいような気持ち、みたいなのが良いなって感じました。

ブルトンが書くところによれば、ナジャは精神を病んでいたようです。

それ故の、繊細さ、壊れやすさなどが、ナジャには見えたように読みました。

最後は、病院に行ってしまうのですけれど。

それまでの間の、はかないような逢瀬を書いています。

どこかのブログで読んだ話なのですけれど(私が色々読んだ範囲では確認できない話ですが)、ブルトンが、パリの街を歩いていた時、一人のうらぶれた物乞いの男を見たそうです。

目が、見えないのでしょうか。首からかけていた紙に、「わたしは目が見えないのでお恵みを」というようなことが書いてあったそうです。

ですけれど、その男の前を通り過ぎる人達は、まるでお恵みなんてしてくれないようで、空き缶にはいくらのお金も入っていなかったそうです。

詩人でもあるブルトンは、その男の「看板」を書き換えてあげたそうです。

「わたしは、目が不自由なので、新しく来る春が見えません。」みたいに。

そうしたら、たくさんのお金をもらえたのだとか。

あざといなぁ……とも感じますけれど、素直に読めば良い話かも?

078 「嵐が丘」/エミリー・ブロンテ , 「ジェーン・エア」/シャーロット・ブロンテ

ブロンテ姉妹の、世に言われる「名作」を二つ取り上げさせていただきます。

ブロンテ姉妹の、世に言われる「名作」を二つ取り上げさせていただきます。

再読(再々読かな?)させていただきましたが、「時代が違う」で、終わりで良いでしょうか?

いえ、いわゆる「少女らしい」夢や冒険などは、特に、「ジェーン・エア」などには色濃くあるのかしらん?

でも、お金も何も持たずに、極めて無計画に放浪に出てしまい、その後、みなさんのとても(作者にとって?)都合の良い善意で物乞いのようにして生きていけるというのは、今ではあり得ないよね。

ジェーン・エアで書かせて頂くのなら、それほどに思い焦がれたロチェスターなら、どうして飛び込んで行かないの? その結果、「ハッピー・エンド」なんだかどうだかわからないけれど、ロチェスターは片目を失い、片腕を失っちゃうわけですよ(事故ですけれどね)。

まぁ、ロチェスター氏も、狂人の妻を抱えちゃって、それを隠してまで結婚しようとしたという、とんでもなことをしてるから同罪か。

二人とも、ちゃんとお話をすれば良いのに。どうして、ちゃんと話し合わないのだろうと、歯がゆくて仕方なかった。

そう、「嵐が丘」だって同じ。

大体、あれほど怪しいヒースクリフの家に、何であんなに無警戒に、というか、繰り返し繰り返し行くのですか?

結末は、作者なりにつけているとは思うけれど、読んでいる途中で、「何でそんなところに行くの?」って、ずっと思ってた。

これも、「歯がゆい」と言えばそうだし、何よりも、「あなたは何をどうしたいの?」と思っちゃうかも。

本当にヒースクリフが好きだったのなら、愛していたのなら、もっと早くきれいに決着できるでしょうに(いや、確かに、エミリーが書いているヒースクリフの性格はとんでも!なので、あいつと折り合いが付けばということですけれど……だって、最後には折り合いついちゃうわけでしょ? どうしてそうなるのかが、あんまり納得しないのだけれどね)。

そもそも論を書けば、ヒースクリフって、何であんなに執念深いの?

もう、放っておいて、自分が好きに生きれば良いのに、執念深いよね。まぁ、そうしたかったのかもしれないけれど、そこに「強引に」割り込んできたキャサリンって、何で関わらなくても良いことに関わるの?

「好きだったから」というのが答なら、もう少し、気持ちを伝える術はあったよね。

「名作」として、今の子供達にも勧められている本なのかなぁ。

はっきり言って、子供達に読んでもらいたい本としては、私は推薦しません。

先ほど書いたとおり、今の感性で読むと、余計に「変」としか思えないし、ましてや子供達に、まずこれを読んで欲しいとは決して思えません(何だら教育委員会の推薦図書とかにまだこういうのが上がっていますか?)。

すっごくきつい「本棚」になってしまいましたが、そういうのもあるよね。

いえ、物語としては、それなりに書いてあるので、いいかもね。

決して、私は好きじゃないけど。

077 「澁澤龍彦全集」/澁澤龍彦

全22巻、読み終えるまでは書かないことにしようと、思っていました。

全22巻、読み終えるまでは書かないことにしようと、思っていました。

別巻もあるのだけれど、そこまでの興味はないので、それは買いませんでした。

全22巻、読了しましたので、書かせて頂きます(ちなみに、画像はアフィリエイトしているAmazonのものを使わせて頂いていますが、これ、間違っていると思います。この画像は「翻訳全集」の方じゃないかなぁ。何よりも、本の表紙が赤いのは翻訳全集の方ですね。普通の全集の本の表紙は銀色です。箱の背表紙の文字部分も赤く映っていますが、これも「翻訳全集」の方の色です。「全集」の色は黒です)。

タイプとしては、好きだったと思います。

そうでもなければ、お高い全集を買い揃えようなどとは思わなかったことでしょう。

時代も考えれば、あの時に、このジャンルをここまで書いてくれた(紹介してくれた)というのは、とても素敵です。

最初に、文庫で、そうですね、例えば「手帖」シリーズなどを初めて読んだ時、こんなことを書いてくれている人がいるんだ!と嬉しくなりました。

ええ、澁澤さんが紹介してくれることどもは、私的にはとてもつぼにはまる分野なので、情報がとても少なかったであろうあの時代にここまで書いてくれたのは狂喜乱舞ものです。

澁澤龍彦と言えば、一般に一番有名なのは、マルキ・ド・サドを本邦に紹介した仏文学者(?)ということでしょうか?

彼が翻訳したサドの「悪徳の栄え」は、いわゆる「わいせつ本」として発禁処分を受け、刑事裁判にかけられもしました。

今の基準で見れば別に何ていうこともない本なのですが、当時はこれでもわいせつとの非難を受けたのでしょう(今は、全文読めますよ)。同様の裁判例としては「チャタレイ夫人の恋人」事件(原作はD.H.ロレンス)だとか、「四畳半襖の下張り」事件(原作は野坂昭如)だとかもあって、「悪徳の栄え」事件と並んで、法律の勉強をした人であれば必ず学ぶことになる、「わいせつ」概念に関する判例ともなっています。

こういう「わいせつ」に関する問題(個人的には、この手の問題は全くむなしいことだと思っているのですけれど)はさておき、当時、サドに着目したというのもセンスが良かったのだろうと思います。

あ、もしかしたら、今でも、「サドなんて、いやらしい猥褻本なんだ〜」とか思っていらっしゃる方がいますか? だとしたら、それはとてもナンセンスです。

澁澤も書いていますが、サドというのは、わいせつというよりは(ええ、もちろんそれなりの性描写がありますが)、むしろアナーキストなのではないでしょうか?

好き嫌いは別にして(それはとても尊重します)、それを、「いやらしい」とか「Hだ」としか読めないのだとしたら、自分の感性をこそ疑うべきとまで、言うかも知れません。

その辺の思想を読むことに意味があるように思えて(その意味で、日本では「サド・マゾ」などと一緒くたにされているマゾッホの方には思想ががそれほど無いのでサドほどには高く評価できないわけです)。

こんなことから書き出すと、どうにもキワモノ的に思われてしまうかも知れませんが、ある意味、それは正しい。

当時、それほど注目されていなかった作品や作者を、彼の美意識で紹介したのが澁澤だったのではないかと思うのです。

彼が愛した領域は、オカルティスムやマニエリスム、シュルレアリスムなどであり、それは、ある立場の方々から見れば、キワモノと言えばキワモノかもしれない。

だけど、私のつぼでもあったわけですね。

そんな意味で、彼が愛した領域をとても楽しく逍遙させていただいたのです。

澁澤は、私の個人的評価では、あくまでもガイドだったのではないかと思います。それ以上では決して無かった。

彼のエッセイなりは、はっきり言って「切り張り」であり、その先の深みは乏しいと言わざるを得ません。

はたまた、彼の翻訳も評価は低いようです(ですが、何を取り上げて翻訳したかという点においては、個人的には星5つです)。

読売文学賞を受賞した「高丘親王航海記」だって(割と一般には評価されているようですが)、要は彼が愛したプリニウスやその他諸々の伝承などの焼き直しに過ぎないように感じられます。

さほどの厚みはなく、せっかく魅力的な人物を配しているのに、その人物描写なども淡泊で、ただただ、表面的な出来事の羅列であります(薬子や秋子、春子のエピソードなどもありますが、所詮その程度)。

随分、辛辣なご紹介となってしまっていますが、ですが、私は澁澤が好きだったんですね。

彼の感性、彼が良いと思った物は、確かに、私にとっても良いものだったのです。

それは、彼の残した仕事がどうとかという評価とは全く別の次元で、とにかく好きだったとしか言いようがありません。

彼がガイドとして紹介してくれた領域を漁り、そこからさらに発展して私自身の領域を形成するにあたり、とても与ったと思っているのです。

「波長」が合ったということでしょうか。

今、私の部屋にあるいくらかの本の背表紙を眺めてみると、とある傾向が顕著に読みとれるように思われます。

それは、私がもとより持っていた趣向ではあるのですが、それを発展させ、充実させるに当たり、澁澤さんには随分教えられたと思います。

澁澤さんの本で初めて知ったという事も多数これあり、その意味では随分と影響されたようです。

全集を読み終えてしまうと、もう、これ以上、澁澤作品は無いのだなぁという、ちょっとした淋しさを感じたりもします。

今は、彼の作品の中で紹介された様々な作品に触手を伸ばしたり、はたまた、彼の蔵書目録(←「書物の宇宙誌」という本になっています)から、興味深そうな本を探したりしてます。

私が全集をコンプリートした作家さんは、エドガー・アラン・ポオ、稲垣足穂に続いて三人目です(部分的な全集であれば、「エリアーデ幻想小説全集」とか「ナボコフ短編全集」、「生田耕作評論集成」、そうそう、こちらでもご紹介した「バルトルシャイティス著作集」などなども読了していますが、全著作集というのはこの3人だけです)。

辛辣なことも書きましたが、好きだったのだと思います。

076 「去年マリエンバートで」/アラン=ロブ・グリエ

ようやく読むことができました。ずーっと気になっていたのですけれど、原作は絶版。

映画で有名になった作品ですが、こちらも全くと言って良いほど販売されていませんでした(何だか復刻版というのがあるような記事も読みましたが、とってもお高かったです)。

映画は、アラン・レネ監督が撮ったのですけれど、とても難解だという噂。

原作を、古本でようやくみつけて、買い込みました。

1969年版の第2刷。筑摩書房から、当時の価格で780円で出ていたようです(古書の買値は5000円しちゃいました)。

前書きを読むと、映画のために書いた作品のようです。

ですから、小説の形にはなっていないのですね。コンテです。

撮影を意識しての指示(ト書きとはまた違います)が頻繁に出てくるし、心理描写などもおそらく小説に書いたならもう少し書いてくれたかも知れないという感じで、読みにくいことは読みにくかったです。

ストーリーはというと、名前も付けられていない男性(Aと表記されています)が、とあるホテルに現れます。

そこでは、タキシードやドレスを着た人達が、何だか時間が止まってしまったかのようにたたずんでいます。

その男性は、主人公の女性(Mです)に近づき、「忘れてしまったのですか?」というように話し始めます。

コアのストーリーだけを書くと、男性が言うには、去年お会いしたじゃないですかということ。

その逢瀬があって、女性から、「1年だけ待ってください」と言われて、その1年が過ぎて会いに来たのですよ、と、まぁこういうお話です。

でも、その女性は、最初は(故意にでしょうけれど)、「どなたですか?」という態度をとり続けます。

その女性のご主人らしき人(Xです)もちらちらと出てきます。一緒にホテルに来ていたようです。

まるで、時が止まってしまったかのようなホテル。

演劇が上演されたり、ダンスの時間があったり、はたまた、テーブルではカードが行われていたり。

象徴的に出てくるゲームがあります。主人公の女性の旦那と思われる人が好んでやるゲームです。

それはこういうもの。

○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

こんな形にカードでもマッチでも良いのですけれど、並べてみて下さい。

旦那さんは、お相手のプレイヤーに言います。

どれでも好きな列のカードの、好きな枚数だけ取って下さい。一度に取れるのは一つの列にある任意の枚数のカードだけですよ。

その後、私も同じように取りますので、それを繰り返しましょう。

最後に残ったカードを引かなければならなくなった方が負けです。

これ、分かりますよね。必勝法があるゲームです。

旦那さんは、1年越しで現れた男性に対してもこのゲームを何度か挑みます(すべて勝つのですけれどね)。

そんなことをしつつ、男性は、女性に対して、「1年待って来たのですよ」と迫ります。

女性は、「どこでお逢いしたのかしら?」と、言うわけです。拒否しているのですね、最初は。

でも、本当に会った記憶などないようにも読めます。

男性が言うには、「○○か、××か、あるいはマリエンバートでか、お逢いしましたよね。」と。

マリエンバートというのは地名です。

どうやらチェコにある今では温泉保養地になっているところだとか。Marienbadと書くようですけれど、ドイツ語読みだそうです(そうかなぁ? ドイツ語ほとんどできないけれど、ドイツ語読みすると、むしろ「マリエンバット」とか読みそうな気もする)。

「去年マリエンバートで」というタイトルが秀逸だと思います。

何よりも、音の響きが素敵じゃないですか?

私が、この作品にこだわった理由の大きな一つは、このタイトルのせいだったかも知れません。

さて、Mは段々記憶を甦らせてきます。

その間の心象風景が映画で多く語られているのかなと、想像します。

心に浮かぶイメージを連ねているわけですから、これは第三者からすればとてもわかりにくい。

時間や場所を何度も経巡るわけですし、前後の脈絡もないですから、これは辛い。

そんな回想の狭間に、今あるホテルの風景が挟まれるので、なおさらわかりにくいのかも知れません。

原作(コンテ)では、まだ少しの指示から何をしようとしているのかを読みとれる部分もあるのですけれど、これを全て映像で描かれたらかなり難解になるかもしれません。

原作も、とても象徴的なシーンを沢山書いていますので、それだって難解と言えば難解かもしれませんが。

でも、ストーリー的にはかなりシンプルなんですよ。

Mは、自分の記憶(はたして、そうなのだろうか?)を甦らせつつ、最後には、Xを捨ててAについていく決心をします。

このホテルから一緒に出るために、0時にホテルの廊下で待ち合わせをします。

そこに、AもXもやって来るのですけれどね。

余韻〜という感じがします。

うん、ようやく知ることができて、とても嬉しかったです。

いつか、機会があったら、映画の方も見たいなと、思いました。

075 「反復」/アラン=ロブ・グリエ

作者の、アラン=ロブ・グリエは、「去年マリエンバートで」の原作者です。

作者の、アラン=ロブ・グリエは、「去年マリエンバートで」の原作者です。

アラン・レネ監督が映画にしていますが、これが相当に難解な映画だとか。見たことはないのですけれど。

でも、何とも気になる映画で、是非見てみたい、できるなら原作本を読んでみたいと思っていたのですが、どちらも相当に困難。

原作本は絶版ですし、映画の方も、DVDなど探して見たのですけれど概ね無いようです(復刻版というのを見かけたのですがとてもお高くて)。

で、そんなときに目に留まったのが本書でした。

「あ、ロブ・グリエの本だ」というわけで、迷わず購入して読んでみました。

とっても不思議なテイストの作品です。

主人公であり語り手であるのは、アンリ・ロバンという名の40代の男性。とある密命を帯びて戦時下のベルリンに向かいます。

混雑した列車。ふと席を離れて戻ってくると、自分とそっくりな男が席を占領している。

ここから、作中何度も繰り返されるダブルイメージです(これも仏語で「リプライズ」と題されている「反復」ですよね)。

ようやくたどり着いた駅で、同じ組織の仲間であるピエール・ギャランと合流し、廃墟の建物に案内され、「今から表の通りである男が暗殺される。その様子を観察して報告書にまとめてくれ。」との指令を受けます。

本書は、アンリ・ロバンの報告書というスタイルで書き進められていきます。が、初めは1人称物語風に書かれているので、およそ報告書らしくもない体裁。

しかも、その報告書を読んでいるであろう「誰か」による原注がつけられているのですが、本文である報告書の欺瞞を指摘する内容なのです。

つまり、読者は、ロバンが書いている報告書に沿って物語の筋を追っているわけですが、時折現れる原注によって、「それは間違っている」との指摘を受けるのです。

しかも、状況によっては原注が長く続き、さらに勝手に先のストーリーまで語り始めるため、どこまでが原注でどこからが本文なのかを見失うことにもなります。

アンリ・ロバンは3通の偽造パスポートを持参しており、状況に応じて偽造パスポートに記されている偽名を使います。

すると、作中のロバンの名前が勝手にその偽名で書かれ始めたり、あるいは、「旅人」なり「彼」なりの3人称になったりするので、一体、今誰がこの物語を語っているのかが分からなくなります(ロバンとそっくりな男のことも「旅人」なり「彼」と呼称されていたりもしますので)。もちろん、そもそも原注を書いているのが誰かも。

ピエール・ギャランが言ったとおり、廃墟の前の通りで、とある男性が狙撃されてしまいます。しかし、どこから撃たれたのかはロバンには判然としません。

それをしっかり観察したロバンは、死体のそばに行き、脈が無いことを確認して再び廃墟の部屋に戻るのですが、そこに住み着いていたらしい老婆に目撃されてしまいます。

あんまり書くとネタバレになるのですが、どうにも変な感じがつきまといます。

狙撃したのはロバン自身じゃないのか?という疑惑が……

読者は、あくまでもロバンが書いている報告書を読まされているだけなので、そこに真実が書かれているとは限りません(原注は、まさしくその報告書が虚偽であることを折に触れて主張します)。

その後、少女売春婦の館に紛れ込み、薬をもられたか何かして朦朧とした意識の中で様々な出来事が起こります。

同じシチュエーションが、人を変えてまさに反復されたりもして、ロバンの名前もころころ変わっていきます。

時間のことは最初からぼかされていて、今いつなのかが分かりません。

報告書は5日間の出来事としてまとめられていて、1日ごとに章立てされてはいるのですが、本当にそれは1日の間の出来事だったのかすらあやふやでしかないのです。

自分の認識がぐらぐらさせられます。

映画的と言えば映画的ですが、これを映画にしたら相当に難解なものになりそう。

おそらく、「去年マリエンバートで」も、そういう映画だったのかもしれませんね。

そうそう、その後、ネットで古書ですが「去年マリエンバートで」が売りに出ているのを発見してようやく手に入れることができました。

ちょっとお高かったですが、ゆっくり読んでみようと思います。

こういうタイプがお好きでしたら、良い作品だと思います。オススメ。

「反復」/アラン=ロブ・グリエ

平岡篤頼 訳 白水社

ISBN4-560-04779-0

074 「青ひげ」/カート・ヴォネガット(・ジュニア)

軽妙洒脱というのが、カート・ヴォネガット(・ジュニア)の持ち味でしょうか。

軽妙洒脱というのが、カート・ヴォネガット(・ジュニア)の持ち味でしょうか。

最初に、お読みの方が多分気になっているであろう括弧書きの(・ジュニア)のことから書いておきますね。

「ジュニア」が付いた名前でも著作を残しているのですけれど、お父様が亡くなった後はジュニアを取った名前で書いているのだそうです。それで、両用の表記があるということでご了解を(「ジュニア」あるなしにかかわらず同一人物なのだ)。

まぁ、飄々とした文体です。

一つの章(これだって結構短いです)の中でも、短い文章の塊でアスタリスクを入れて休符し、また続けるような。

シニカルであり、ユーモラスであります。「まぁそういうものだ」などという言葉が、短い文章の塊の最後に繰り返されたりもします。

私が最初にこの作者の作品を読んだのは、何と今年になってからであり、しかもそれは「スローターハウス5」でした。

作者の名前は知っていました。それとなく興味はあったのですが、色々な書評を読んでみても今ひとつピンとこなかったこともあり(あ、読み終えたから言えますが、これは書評が悪いのではなく、こうとしか書けなかったのだろうと納得しています)、ずーっと手を出さずにいました。

でも、気にはなっていたのですよ。

それで、この度読んでみることにしたのですが、さて、何から読もうか?

「スローターハウス5」は、映画化されています。それは大分昔、確か私が中学生だった頃に、「スクリーン」だか「ロードショウ」だかの誌面で紹介されていたことを記憶しているので、多分その頃……今、調べたら1972年に映画化されていました。何にしても、それは覚えていたので、まずそれを読みました。

う〜ん、これをよく映画化したもんだ。

それよりも何よりも、この作品は、それまでにカート・ヴォネガット(・ジュニア)が書いてきた様々な作品の登場人物があちこちに散りばめられているという趣向。

これを最初に読むのはいかんですよねぇ(面白さ半減になっちゃう?)。

では、ということで次にとっかかったのが「青ひげ」でした。

「青ひげ」(Barbe-Bleue)ってご存知ですか?

一般には、童話で取り上げられているあのイメージかもしれませんが、モデルはジル・ド・レイという貴族であるという説もあります。

ジル・ド・レイについては澁澤龍彦が大好きだった様で、散々書いているのですけれど、澁澤が書く「青ひげ」は猟奇的な方。

主たるストーリーは、何度かの結婚歴がある侯爵だか伯爵だかの青ひげが、城中に初々しい新妻を迎えるお話だったと思います。

広い城の中の全ての鍵を渡し、この城のどこでも自由に見てよろしいと言います。しかし、ただ一つの部屋だけは開けてはいけないと。

こう言われると余計に開けたくなるのが人情ってもので(この辺はカート・ヴォネガットも皮肉っているのですけれどね)、新妻は青ひげの留守の間についにその部屋を開けて中を見てしまうのですよ。

その中には、これまでの青ひげの妻たちの白骨化などした死体がごろごろと……(きゃー!)

で、お約束です。そこに青ひげが現れ、「お前は、見てしまったのだな」と……

というのが、オリジナルの「青ひげ」なのですが、今回ご紹介する青ひげはそんなのとはぜ〜んぜん関係ない(あ、換骨奪胎的テイストは散りばめてあるのですけれどね)です。

主人公は、老齢の域に達した画家であった復員兵です。

2度目の結婚で得た(奥さんは亡くなってしまってその遺産を相続したのですね)海辺の広壮な屋敷にしょぼくれて住んでいたおとこやもめです。

彼は、若い頃非常に絵画の素養があり、まぁ、すったもんだの末、極めて写実的な絵を書く有名画家の弟子になります。

しかし、その後、紆余曲折あり、彼自身素晴らしい写実的技術を持っていたのに、抽象絵画の道に進んでしまいます。

そこでもそれなりの成功をおさめたのかも知れませんが、悪いことに粗悪な塗料を使っていたため、高額で買い取られた彼の作品があちこちで一夜にしてはがれ落ちる始末。

もう、絵なんか描かないぞ〜というわけで、当時のアトリエにしていた(今は亡き妻の相続で自分の物となっている)ジャガイモ貯蔵納屋に「ある物」を入れて固く封印してしまいます。

その後は、同じ復員兵の作家と広壮な屋敷で共同生活をしてうだうだと暮らしていたのですが、ある日、プライベートビーチに30代なんですかね、魅力的な女性が入り込んでいるのを見つけます。

まぁ、とがめることもないけれど、一応挨拶でもと声をかけたところ、その女性曰く「ねえ、あなたのご両親はどんな死に方をしたの?」

それがきっかけで、彼女(未亡人ね)に、有り余っている部屋を貸して一緒に生活することになります。

彼女は、その地(実は今では結構なリゾート地になっていて、若者達が来たりもするようです)を舞台にして小説を書くつもりでいたようです。

同居していた仲間の復員兵作家は、素人が何でも書けると思ったら大間違いだよみたいな警句をやんわりと与えたりしますが、が!

実は、彼女は大ベストセラー作家だったのでした!

しかも、好奇心旺盛。勝手に主人公の家の隅々まで、あるいは使用人のプライベートまですんなりと調べ上げてしまいます。

そして、しょぼくれていた主人公には、自伝を書くように勧め、その結果書かれたのが本書という構成になっています。

著者のカート・ヴォネガット(・ジュニア)は、冒頭で謝罪を書いています。「青ひげ」という物語を書くつもりだったけれど、書いてみたら結局はしょぼくれた老人の自伝のようになってしまってすまそ、と(まったく人を食った謝罪ですこと)。

もう、にやにやしちゃいます。

いいえ、もちろん、この作品は「青ひげ」なのですよ。

カート・ヴォネガット(・ジュニア)は、ちゃんと伏線(というよりもっと分かりやすいですけれど)を書いています。

一番分かりやすいのは、この物語の感動的なエンディングにも使われている「ジャガイモ貯蔵納屋」のことです。

ベストセラー作家の彼女は厳重に閉ざされているこの納屋を開けたくて仕方ないのです。

それはまるで、青ひげが開けてはいかんと厳命した部屋のようではありませんか。

それが、最後の数頁に描かれていて、とても良かったなぁという読後感を与えるところなのですが、いいえ、それだけじゃなく、あちこちに「青ひげ」がありますよ。

今回、一読しただけですが、カート・ヴォネガット(・ジュニア)の作品は、結構凝っているかもしれないって感じました。

もっと読み込んでみたら、沢山の「仕掛け」に気づけるかもしれないね。

テイストは軽く。でも良い作品だったのでご紹介させていただきました。

「青ひげ」/カート・ヴォネガット(・ジュニア)

浅倉久志 訳 早川書房

ISBN-4-15-011205-9

073 「君のためなら千回でも」/カーレド・ホッセイニ

最初に目を引いたのは、本書のタイトルでした。「君のためなら千回でも」なんて、素敵なタイトルじゃないですか。

書評を読むまでは、みずみずしいロマンスだろうかなどとも想像しました。

ですが、まったく、そういう作品ではありませんでした。

それでも、本書を読もうと思い、購入して読んでみて、あぁ、素敵な、良い本だなって、思いました。

物語の部隊はアフガニスタンです。しかも、主人公が生まれたのは1963年。

つまりは、僕たちが日本で生まれたちょっと後のアフガニスタンの事柄から、この物語は始まるのです。

私も、アフガニスタンの歴史については無知も良いところです。

昨今の事情から、民族紛争や、テロ、タリバーンのことや、いえ、例の911のこと、その後続いている混沌とした状況程度の知識しかありませんでした。

作者のカーレド・ホッセイニは、1965年にアフガニスタンに生まれたそうです。1976年(作者が11歳の時)父親が在仏アフガニスタン大使館に赴任したのを機にパリに移住。

数年後にアフガニスタンに帰国する予定でしたが、ソ連によるアフガニスタン侵攻が始まったため(このことは作中でも描かれます)、家族はアメリカに亡命します。

その後、作者はカリフォルニア大の医学部を卒業し、1996年から内科医として勤務をしているとのことです。

この経歴を読むと、この作品は、作者の自叙伝的なテイストも少なからず生かされているのかなと思いました。

物語のことをお話しします。

主人公はアミール。

彼の父親であるババは、男らしい男、情味にあふれ、勇敢で人望があり、「熊と闘った男」、「トゥーファン・アハ(Mr.ハリケーンの意)」と呼ばれた誰にでも尊敬された男。

そびえるほどの大男であり、商売もうまく行き、しかも、孤児院を自分の手で建てるような男。

ですから、アミールは、何不自由のない、非常に裕福な家の子供として育てられていました。

アミールの母は、アミールを生んだ時に亡くなってしまいました。

アミールの家には、下働きをするアリ親子が別棟に住んでいました。何故下働きをするかと言えば、それは「ハザラ人」であるから。

ごめんなさい。作中ではそういうことだと書かれていますし、それに関することも少しは書かれていますが、私は、知識が足りなくて、何故そういうことになったのかを、ここでちゃんと書くことが出来ません。

父親のババと同年代であるアリは、片足が不自由でした。

子供は残酷です。アミールは、アリと一緒に買い物に出かけた時、アリの不自由な片足の動かし方をまねしたりしました。

アリにはアミールと同じ位の年のハッサンという男の子がおり、アリと一緒にババの家の下働きとして働いていました。

アミールと同年代で、一緒に遊んだりもするのですけれど、アミールからしてみれば、下男のようなものだったのでしょうか。

いいえ、決してそうじゃなく、本当は友達だったのですけれど、「ハザラ人」は友達ではないのです。

そういう文化だったようです。

ですから、子供心に残酷なこともあります。

アミールは読み書きができますが、ハッサンはできません。それでも、二人は仲良しですから、ハッサンの求めに応じてアミールは本を読んであげたりもします。

でも、子供は残酷です。ハッサンが字を読めないことを良いことに、「○○ってどういう意味ですか?」と聞かれた時、真反対の意味を教えて遊びふざけるなどということもします。

……そういう、子供の残酷さは、私にも経験があります。

ひどいことをしてしまったと、今でも忘れることができない悔悟が、私の心の中にも、あるのです。

いえ、もっとひどいいじめをする悪ガキがいて、アミールとハッサンをメリケンサック(手に鉄の輪をはめて使う殴打するための凶器とでも思って下さい)で殴り倒す寸前まで行ったことがありました。

その時、身を張ってアミールを守ったのはハッサンでした。

得意のパチンコで悪ガキの目に照準を狙い、目を潰されたくなかったら止めろと言って、アミールを守ってくれました(本当は、本人だってがたがたぶるぶるだったのにね)。

その悪ガキは、パチンコにおそれをなして、「覚えていろよ」という棄て台詞を残して逃げていきました。

……こういう悪ガキも、私が子供のころには確かにいました。

私は、そうですね……色々な、当時の「子供の間の理屈」で、いじめられるままになっているような、、、子供だったと思います(ええ、私は、当時は、とんでもない、いじめられっこだったのですよ)。

アミールは、父親のババを尊敬していました。

少しでも、ババの歓心をかいたい、二人だけで一緒にいたいと願っていたのですが、思うようにはならないのでした。

ババは、アミールに対してと同じように、あるいはそれ以上にかもしれませんが、ハッサンも慈しみ、大切にしていました。

それが、アミールにとっては、不満というか、自分は認められていないという気持ちになったのかもしれません。

確かに、アミールは本ばかり読んでいる柔弱な少年で、剛胆な父親が勧めるサッカーも下手くそ、運動もまるで駄目という少年だったこともあったのかもしれません。

この後のエピソードはかなりネタばれになるので、本編を読んでみたいと思って下さった方は、以下読まないで下さい

当時のアフガニスタンでは、凧揚げ競技が盛んでした。

沢山の子供達が自慢の凧を空高く上げ、ガラス糸で手を切り、血を流しながら凧を操り、他の凧の糸を切って落とすという競技でした。

アミールも、ハッサンもこの凧揚げには夢中で、アミールもかなり良い凧使いでありました。

ハッサンは、凧追いの名手だったのです。

凧追いと言うのは、この競技で負けて落ちてきた凧を町中を駆けめぐってでも探して取るということ。

中でも一番の名誉は、最後に残った二つの凧のうち、負けてしまったNo.2の凧を取ってくると、それはその年一年の家宝のようなものだったそうです。

この凧追いって言ったって、日本人が想像するような、広い野っ原に落ちてくる凧を拾うなんていう生やさしいモノじゃなくて、入り組んだ街の路地の中にさえ落ちてくるかもしれない、あるいはどこか知れない広っぱらに落ちてくるかもしれない凧を取ってくるということです。

ハッサンは、風を読めたのでしょうか?

いつも、いつも巧みに凧の落ちる場所に先回りして凧を取っていたのでした。

ある年、これまでの一つの町単位の凧揚げ競技だったものを、多くの町を合同して開こうという企画がが持ち上がり、開催されることになりました。

アミールは、ババから、お前は、勝つと思うと言われます。

それは、親の期待だけの言葉だったのかもしれませんが、アミールとしては、今ひとつ自分に冷たい、ハッサンにさえあのようにやさしい父の気持ちを、期待を得られる場所であると、そう思いました。

その気持ちは、もちろん、ハッサンにも分かっていました。

何度も練習し、アミールは、最後まで残る凧になること、そして、自分が落とした最後のNo.2の凧を、パートナーでもあるハッサンが、獲得して戻ってくる事を願っていました。

アミールは、言います。「あの落ちた凧を取って来い!」と。

素早く駆けだしたハッサンは、振り向きながら(おそらく笑顔だったのだろうと思います……)言います。

「君のためなら千回でも!」と。

その大きな凧揚げ競技の当日、アミールは遂にやり遂げました。

最後まで残った敵の青い凧を落とし、手を血だらけにしながら優勝したのです。

後は、あのNo.2であった青い凧を拾ってくればパーフェクトです。

ハッサンは、任せて下さい!と駆け抜けていきました。

アミールは、これでようやく父親ババに認められる男になれるのだ、と高揚した気持ちでいました。

……ところが、いつまで経ってもハッサンが戻ってきません。

心配になったアミールは、一生懸命ハッサンを探して町中を駆けめぐります。

そこで見てしまったんですね。

あの悪ガキ連中がハッサンを取り囲んでいる場面を。

ハッサンは、青い凧をしっかり手にしていました。

そこで、悪ガキは、その青い凧を寄こせと言います。

ハッサンは、その凧の意味することを痛いほど分かっていたので拒否しました。

悪ガキというのは、性根から腐っている奴というのは、どうしてこういうことを言うのかなということを、ここでも言います。

「分かった。その凧はくれてやろう。しかし、ただじゃないぜ。」と。

アミールは、そこで助けに行こうと思ったのです。思ったのですが、恐くて、行けませんでした。

そこで、どんなに屈辱的なことが行われるか、そして行われたことかを半ばまで見たのに、そこから逃げ出したのでした。

しばらく後、アミールは、今着いたばかりという風を装って、ぐったりしているハッサンの元に戻って来ました。

ハッサンのズボンの尻の辺りにどす黒い赤黒い染みがついているのを見ました。

……

その後、アミールは、ハッサンの友情と献身に応えることが辛くなる自分に嫌気がさし、遂に、ハッサンとその父親であるアリを家から追い出してしまうかもしれないようなことまでしてしまいます……それは、アミールが本当に望んだことなのか、そうではなかったのか……

いずれにせよ、アリとハッサンは、家から出て行くことになります。

大分、ストーリーを詳しく書いてしまいました。

ですが、問題はこの後なのです。

この後のことを「読んでみたい」と思って頂けたらいいなという気持ちだけのめに、今回は書き過ぎも良いところ。本当に上巻のほとんどのストーリーに近い所まで書きました。敢えてです。

もちろん、アミールは、この事を深く恥じています。

それは、それはとても。

ここまででも書き過ぎではありますが、でもこのエピソードは、アミールがまだまだ子供と言っても良い時代のこと。

この後、祖国であるアフガニスタンがとんでもないことになり、ソ連やタリバーンや……まるで地獄絵図のような状況になり、アミールもアメリカに移住します。

でも、ハッサンとのことはアミールの心の奥にあって、それが……この後の、これまで書いてきた以上の長さと重さの話になっていきます。

とても下手なご紹介でごめんなさい。

それほど、長い作品ではないので、よかったら、読んで下さい。

「君のためなら千回でも」/カーレド・ホッセイニ

佐藤耕士訳 早川書房

ISBN978-4-15-120043-4

ISBN978-4-15-120044-1

072 「ポオ全集」/エドガー・アラン・ポオ

ポオについて、これまで書かずにいたのにも程がある、と、思っています(すんまそん)。

ポオについて、これまで書かずにいたのにも程がある、と、思っています(すんまそん)。

これだけの数の本をご紹介しておきながら、ポオが出てくるのが72番目とは!

おそらくみなさんも、どのような形にせよ、一つくらいはポオの作品を読まれたことがあるのではないかと思います。

エドガー・アラン・ポオ(1809.1.19〜1849.10.7)。アメリカ合衆国ボストン市生まれの作家さんです。

代表作としては、「マリー・ロージェの謎」、「モルグ街の殺人」、「盗まれた手紙」などの推理小説の創始ともなった作品や、暗号物の名作である「黄金虫」(後に、コナン・ドイルがホームズにやらせた「踊る人形」の謎は、すでにこの「黄金虫」で解かれています)、耽美的な怪かしの「ベレニス」、「リジイア」、「モレラ」、じっくりと恐い「早すぎた埋葬」、「アッシャー家の崩壊」、「黒猫」、「赤死病の仮面」、「陥穽と振り子」。

はたまた、緻密な論理的作品である「メルツェルの将棋差し」、壮大な「メエルシュトレエムに呑まれて」、「ユリイカ」。

ユートピア物でもある「アルンハイムの地所」。詩作では、「大鴉」(「……Nevermore」を「またとなけめ」と訳した日夏耿之介訳はあまりにも有名)、その他沢山の名作目白押しです。

ここまでご紹介が遅くなってしまったのは、とにかく作品が幅広すぎて、どうにも手に余ったというのが正しいところだと思います。

今回、筆を取ったものの、さてどこからどう書いたら良いかと悩んでいる位です。

まずは、分かりやすいところから入りましょうか。

推理小説の創始者であるポオのこと

この世に生まれた最初の推理小説は、ポオが書いた「モルグ街の殺人」であるとされています。

単に犯罪を題材とした小説はそれ以前にもありましたが、論理的推理により、犯人を明らかにするという小説、そして、その論理的推理の過程を主題とする小説は「モルグ街の殺人」が嚆矢とされています。

しかも、記念すべき世界初の推理小説において取り扱ったトリックは、いきなり「密室犯罪」であり、「意外な犯人」のテーマだったわけですね(推理小説の王道とも言うべきこの2つのテーマが、第一作において既に語られているすごさってありますよね)。

しかも、この作品において、後のシャーロック・ホームズにもつながる「名探偵」像を描き出してもいます(オギュースト・デュパン登場!)。

う〜ん、「密室犯罪」の点では、ややアンフェアな部分もあるのですが、それは一つの心理的トリックでもあり、私は許容されるのではないかなと思っています。

はたまた、「盗まれた手紙」では、極めて心理的なトリックを創案しています。コアな謎の部分を書いてしまうとネタばれになるので、デュパンが解説した中に出てくる「地図帳地名当てゲーム」のことに触れてみましょうか。

こういう遊びがあります。任意の地図を開き、プレイヤー1は、その地図上に記載されているある名前(都市の名前でも良いですし、山や湖などの名前でも構いません。とにかく、その地図に書かれている言葉なら何でもOKです)を提示します。プレイヤー2は、示された名前がどこにあるかを当てるというゲームです。

オギュースト・デュパンが指摘したことは、初心者はなるべく細かな文字で書かれている言葉を選びがちであるが、上級者になるとそういうことはしないということ。上級者が選ぶ言葉は、例えばその地図の端から端にわたって長〜く書かれている「○○山脈」のような言葉であると。

なるほど!ですね。 たしかに、大きく書かれた文字は見えにくく、探しにくいものであります。そういう心理的盲点のようなことに触れている作品です。

「盗まれた手紙」の謎の主題は、とある手紙の捜索に尽きます。状況から言って、この部屋の中のどこかにあるとしか考えられないのですが、徹底的に捜索したにもかかわらず見つけられないという謎を、デュパンがさらっと解き明かします。

これに似たテイストのトリック(裏から書いているような)は、その後、G.K..チェスタトンがブラウン神父物の中で使っていますね。

「死体を隠すにはどこが良い?」 答は「戦場」。そりゃあ、沢山の死体がごろごろしていますから、見つかりにくいでしょう。

では、戦場が無かったとしたらどうする?

というブラウン神父の知恵により、歴史上の不思議の一つが解き明かされるという内容でした。

とっても恐かったこと

私が「陥穽と振り子」を初めて読んだのは、多分中学生の頃だったのではないかと思います。

今でも覚えていますが、それは、すっごいショックでした。

大体、この物語の始まりが極めて異常で不条理です。その不条理さについてもろくな説明もされません(こういうところは、まるでカフカのようでもありますね)。

主人公は、真っ暗な部屋に閉じこめられています。出口を探そうにも光一つ入ってこないため何も見えません。

主人公は、壁に手を置いて、手探りのようにして部屋を歩き出し、出口の有無や部屋の広さを測り出します。

部屋を一周してみて大体の部屋の大きさは分かりました。そして、出口らしい出口がないことも。

でもこれは、壁沿いに一周してみただけのこと。今度は部屋の中央に歩き出してみます。

部屋の真ん中手前辺りで何かにつまづき、主人公は俯せに倒れてしまいます。

その時、分かったのです。自分の顎の下には何も無いということが(ぞぞぞ……)。

つまり、部屋の真ん中に大きな孔が開いていたのです!

なにも分からず、部屋の中をうろうろ歩いていたなら、いつかきっとこの孔に落ちてしまった事でしょう!(何という恐怖)。

その後、主人公はまた眠らされてしまい、次に目が覚めてみると大きなベッドのようなものの上に仰向けで革のベルトで縛り付けられているのが分かります。

天上を見ると鋭い刃がついた巨大な振り子が左右に揺れています。

「何なんだ!これは!」と振り子を見つめていたところ、その振り子がゆっくり、ゆっくり、少しずつ下がってくるのに気づきました。

シュッ、シュッと、鋭い刃がついた振り子が空気を斬って左右に揺れながら、自分の胸目掛けて少しずつ降りてくるのが分かりました。

その振り子の鋭い刃は、動けない主人公のシャツを切り裂き、少しずつ皮を断ち、肉に迫ってきます。

何と恐ろしいことでしょう!

主人公は、その境地からなんとか脱出するわけですが、その過程までを書いたお話。恐いよ〜!

はたまた、「ベレニス」、「リジイア」、「モレラ」のような耽美的な恐怖を描いた作品もあります。

こちらはまさに病的で耽美的。

母親と娘、死に至る病、墓暴き……それぞれの作品が、そんなことに触れられていきます。

ある作品で、主人公が墓を掘り返して持って帰ってきたのは、真っ白な「歯」なんですよぉ(何と恐ろしくも美しい!)。

「アッシャー家の崩壊」も有名な作品なので、お読みになられた方も多いかもしれません。

このお話の何が恐いかって、それは、朗読している本の通りに音がして、本そのままの状況が現出してくることでしょうか?

アラン・パーソンズ・プロジェクトというロック・バンドがありましたが、彼等は、こういうポオの世界をプログレで表現しようとしていました。

結構、良かったですよ。

さらに、「赤死病の仮面」に至っては、数多ある世界の名作などと称される作品にもよく引用されています。すごくビジュアルな恐怖を描くんです。

この作品では、「色」がポイント。それぞれの色で整えられた部屋を経巡って、やってくるものは……という怖さがあります。

単なる「スリラー」だけではない

じゃあ、ポオはそういう「恐怖」を主だって書いていただけなのでしょうか? いいえ、そんなことはありません。

ユーモラスに、でも極めてシニカルな味わいの作品(「タール博士とフェザー教授の療法」、「アモンティリヤアドの酒樽」、「不条理の天使」等々)も多数ありますし、冒険小説のようなテイストの作品(例えば、「ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピム」など)もあれば、冒頭で書いた「アルンハイムの地所」や「庭園」などは、後に江戸川乱歩が書いた「パノラマ島奇譚」のネタ元であります。宇宙の不思議、そもそものこの世界の始まりについてまでも言及しており、あの時代にしては結構良い推測もしています。宇宙物と言えば、H.G.ウエルズが思い浮かびますが、ウエルズは1866年生まれですから、それより先に没したポオの方がとっくに早く宇宙旅行物の先鞭をつけていたのですね(「軽気球夢譚」がそうだった記憶です)。……あ、そうだね。ジュール・ベルヌもSFの創始者だけど、彼が書いた最初期の「気球に乗って5週間」だって1863年作ですから、ポオの方が早いのではないかなぁ。

とにかく、よくもまあ、これだけ様々なジャンルで、しかも素晴らしい作品を残した物だと驚愕してしまいます。

ポオの全集としては、私も持っている冒頭の写真の物(東京創元社刊のハードカバー全3巻もの)が定番だろうと思うのですが、この度出版社のHPで確認したところ、在庫無しになっていました。

ありゃりゃ。

お求めやすいところでは、同じく東京創元社の創元推理文庫から、「ポオ小説全集」全4巻が出ていますので、今入手するならこれですかね。

とりあえず、そちらの情報を書いておきますね。

「ポオ小説全集」/創元推理文庫

ISBN:978-4-488-52201-8

ISBN:978-4-488-52202-5

ISBN:978-4-488-52203-2

ISBN:978-4-488-52204-9

071 「魔の山」/トーマス・マン

3度目の正直!

どーしても、どうしても読めなかった本ってありませんか? その一つをようやく読了できました。

私は、結構しぶとく読み続けるタイプなのですけれど(それは良くないという指摘も分かるのですけれど)、そうやっていても、今までにどうしても読めなかった本がいくつかあります。

その一つが、このトーマス・マンの「魔の山」でした。

最初にトライしたのは、いつの頃だったかしらん。高校生位だった記憶です。はい、挫折しました。

その後、多分、大学生だった頃か、就職した後に、もう一度トライしたと思うんですね。

でも、やっぱり、あえなく再度挫折しました。

で、その本は、「実家送り」になっていて、もう、何年もお蔵仕舞のままでした。

だって、な〜んにも起こらないんですもの。いえ、それなりの出来事はあるのですけれど、なんていうか、結末に向かっての一貫した「流れ」のようなものはなく、ただただ、時が過ぎていくだけ。

えっと、「えふの本棚」を読んで下さっている方で、「今年読んだ本」なんかも見て下さっている方は何となく気づかれていたかもしれません。

最近、私の読んでいる本って、いわゆる古典名作辺りが多いって。

うん、そうなんです。

実は、実家を改築するという話が出て、中学生〜高校生、大学生の頃までに、私が買った本が実家に溜まっていたのですけれど、その中で、必要な本だけ引き上げてきたのでした。

その時の本を、最近読み直していたりします。

「魔の山」も、そうやって戻ってきた本で、今回が3度目のトライ。

目出度く読了できました。

主人公、というか、このお話の軸として描かれているのは、ハンス・カストルプという、何の変哲もないふつーの青年です。

いとこのヨーアヒム・ツィームセンが、高い山にある国際療養施設、サナトリウムですね、「ベルクホーフ」に入院していました。

ハンスは、これから造船会社に就職することが決まっていたのですが、ちょっと体調を崩したこともあって、いとこの見舞いがてらにこのサナトリウムで3週間の休暇療養を過ごすために高地を訪れました。

ベルクホーフは、いたれりつくせりの施設です。

毎日5回の、滋養に溢れる、贅沢な食事が振る舞われ、絶妙の寝心地を提供する寝椅子に、毛布にくるまって横になり、「水平生活」と揶揄されるような、穏やかな療養生活を送ります。

滞在者は、みんな病気を抱えており、時々亡くなってしまう人のことも描かれますが、総じて「病人」というイメージは湧いてきません。

多少の熱がある人でも、通常人と同じような生活(それも、とても贅沢な)を送り、優雅に暮らしている様が描かれます。

それは、「下界」のことを忘れさせるような、素晴らしい体験であるように、「外来者」のハンスには思えました。

しかし、いとこのヨーアヒムは、軍人志願で、もう、入隊が決まっていたのに、病気のためにそれも叶わず。

ヨーアヒムとしては、病気を治すために与えられた日課をきっちりとこなし、一日でも早く「下界」に戻り、軍人としての生活を全うしたいと誠実な暮らしをしていました。

最初は、「外来者」であったハンスですが、ここで、発病してしまうのですね。

熱は下がらず、専門医の診断では間違いなく肺病だとか。

最初は、3週間の見舞い療養だって長すぎると思って訪れたのに、ここで数ヶ月過ごすようにとの診断を下されてしまいます。

さて、ここからが、「魔の山」の世界になっていくのですね。

な〜んにも起きません。

いえ、起きますよ、日常生活の細々としたこととか、ハンスが知り合いになるセテムプリーニというイタリア人との形而上的な会話(……これは、その後、セテムプリーニの論敵であるナフタとの論争に発展します……その結末は……)、あぁ、クラウディア……いえ、ロシア人であるショーシャ夫人に惚れ込んで、恋してしまうハンスとか。

それなりのエピソードはありますが、でも、物語の「筋」というものがないのです。

最後まで読みましたが、最後のシーンに連なる伏線、あるいは、そこに導くためのストーリーなど、なにもありません。

ただ、ただ、雪に覆われ、薄い空気を吸い、下界と隔絶された、サナトリウムの中の日々が連綿と綴られていくだけです。

この作品は、丹念に「時間」を書いているように思えました。

ええ、作者も、読者に向かって、そういうことを書いていますし、ハンスの口や思考を借りて、そのテーマを論じてもいます。

ベルクホーフ周辺の季節感もその伏線になっているように感じられます。

季節感、と、書きましたが、これが無いのです。夏のような、真っ青な空が広がる日々があるかと思えば、季節的には夏なのに、ひどく冷え込み、雪まで降ってしまう日もある。

私たちが、時間を感じるよすがの一つでもある季節感が完全に狂わされています。

そして、ベルクホーフの滞在者達も、そのような時間の流れに身を浸しきっているのでした。

後半に出てくるちょっとしたエピソードですが、ハンスは、ある時、時計を落として壊してしまったのですが、もう、それをなおそうともしません。

時間など、無くなってしまう世界なのかもしれませんね。

私たちが、小説を読む時に費やす時間があるじゃないですか。

でも、おそらく、時間軸で比べたなら、要領よく描かれている作中の人物達の時間の方が早く過ぎていくことでしょう。

それは、「小説」というスタイルを取る以上、仕方のないことなのですが、何だか、この作品は、ところどころで、そういうことに反旗を翻し、たとえば、セテムプリーニとナフタの難解な議論を丁寧に追って書き込んでいたりもします。

でもね、いくら書いてみたところで、それは、彼等の思考の速度には追いつかなくて、だからどうしてもはしょらざるを得ないから、やっぱり作中の時間の方がどうしても早く流れてしまうのだけれど。

作者が、そういう時間に論及するところもいくつかあります。

特に、初期の頃など、そういう作品を目指していたのではなかったのだろうか、と思わせたりもします。

何と、この作品を書き上げるまでに要した時間は11年程だったとか。

ラストは、それなりの描写がありますが、やや強引に「閉めた」とも感じられます。

きっと、そのままにしておいたら、「魔の山」は、いつまでも続く物語だったのかもしれません。

表紙絵は、おそらく現在出版されているであろう、新潮文庫の改訂版の方です。

もちろん、私が読んだのは、当時の自分の少ないお小遣いで買った、実家に残されていた文庫本です。

長い、長い物語ですが(当時の細かい字で書かれた文庫で、上下それぞれ650頁前後のものです)、じっくり読んでみると良い作品です。

ようやく、読了できた記念で書いてみました。

「魔の山」/トーマス・マン

高橋義孝 訳 新潮文庫

ISBN:13-978-4002022023,13-978-410202230

070 「オトラント城奇譚(オトラントの城)」/ホレス・ウォルポール

ゴシック・ロマンス、ゴシック・ファンタシーの創始と言われる作品です。

そういう、文学史的にはそれなりに重要な作品なのに、実は今、日本で読もうとすると、すっごく大変。

誰も顧みてくれないのかなぁ。過去に出ていたのは全部、絶版になっちゃっています。

今回、探してみたのですけれど、やっぱり表紙絵でご紹介できるのは、今はこれしかないようです。学研M文庫なのですが、これは擬古文で書かれていて、ちょっと読みにくいのです(私も持っていますが……)。

もう、一冊、絶版承知で買い求めて持っている本があるのですけれど、そちらは入手困難なのでちょっとご紹介するにはふさわしくない、ですね。

ちなみに、それは、国書刊行会の出版で井出弘之さんが訳してくれています。

物語は、オトラント城の当主であるマンフレッド公の息子のコンラットの結婚式を翌日に控えた日から始まります。

病弱な息子で、あんまりぱっとしなかったのですけれど、マンフレッドとしては跡取り息子なので、何とか家督を継いで欲しいとの思いでした。

迎えた花嫁は、ヴィチェンツィア公の息女イザベラ。実は、彼女としては望まない結婚なのですが、半ば強引に……というか、ほとんど略奪のようにってなもんです。イザベラは、今は行方が分からなくなっている父親のヴィチェンツィア公が助けに来てくれるのを待ちわびています。

ですが、現実は、コンラットが華燭の典を挙げられるだけの体調になったら、すぐにでも式を挙げられるように、と、既にお輿入れしていたというわけです。